节令变换中的养生智慧:从诗歌中解读健康生活

随着四季的变换,古人深知人与自然之间的和谐关系,特别是在养生方面,通过诗歌和典籍,我们可以看到中国古代智慧的璀璨。这些诗歌不仅仅是文学的享受,更是生活方式的指南,它们通过对节令变化的描述,传达了天人合一的思想,并结合天文与农耕,形成了丰富的养生智慧。

农耕与天文的起源:节令的智慧

中国的农耕文明与天文观察紧密相连,古人通过长期的经验总结,形成了对节令的敏锐感知。每年的四季轮回,春夏秋冬的变化不仅是气候的变换,更是大自然生命力的体现。早在《黄帝内经》中,就有“春夏养阳,秋冬养阴”的理论,这一理论正源于古人对节令变化的理解。

春天是阳气初生的季节,万物复苏,人体应顺应自然规律,保持适度的活动与合理的饮食。古诗《赋得古原草送别》中写道:“离离原上草,一岁一枯荣。”这不仅是对大自然的写照,也提醒我们要尊重生长的节奏,顺应春季的气候特点,增添一些温暖、柔和的食物,如春笋、菠菜等,以帮助身体吸收自然的能量,促进新陈代谢。

传统习俗:饮食与活动

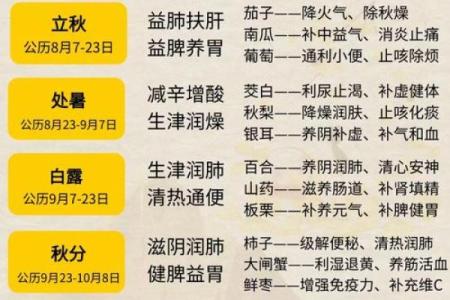

中国传统节令与饮食、活动的密切关系,充分体现了“养生”这一理念。随着每个节令的变换,饮食和活动也各有讲究。例如,冬至时节,寒冷的天气让人们更倾向于食用温补食物,像羊肉、鸡汤等,这些食物有助于温暖身体,驱散寒气。而在春季,饮食则更偏向于清淡,避免过于油腻,以保持体内阳气的畅通。

《本草纲目》中提到:“春日宜食新鲜蔬果,忌油腻”,这一条养生建议至今仍然被许多现代人所遵循。传统的节令活动也强调因时制宜,如春节期间,家人团聚,节日气氛浓厚,大家通过放鞭炮、做传统的春联等活动,既锻炼了身体,也增强了亲情的纽带。

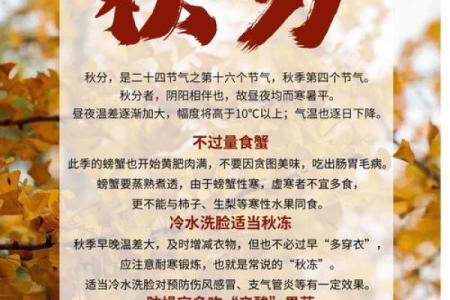

秋冬之季则是养阴的最佳时机。诗句《秋夕》写到:“银烛秋光冷,画屏闲倚,昨夜西风凋碧树。”秋风带来凉意,正是滋阴润肺的时节。此时宜食温补、养阴的食物,如黑芝麻、枸杞等,以增强体力,防止寒气侵入。

节令养生的当代解读

在现代社会中,尽管节令和气候的变化依然对人体健康产生着深远影响,但许多传统的养生智慧已经得到科学的验证和重新解读。现代人更加注重的是如何通过日常生活中适当的调整,达到与自然节令的和谐统一。

比如,许多人在春季依然延续着早晨晨跑的习惯,这种适度的锻炼既能提升身体免疫力,又能在阳光的照射下调节生物钟。而在秋冬季节,很多养生餐饮店开始推出符合季节变化的滋补汤品,如桂圆红枣汤,这些食物不仅有助于保暖,还能有效滋补身体,提高抗寒能力。

现代养生理念中,我们更加注重通过合理的作息、饮食和心理调节,来迎合自然的节令变化,真正实现“天人合一”的生活态度。借助节令养生的智慧,我们不仅在古诗中找到了文化的根基,也在现代社会中找到了适应新生活的方式。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气