天文节气与养生之道:根据星象调整生活习惯

古人自古便注重天文与节气的联系,认为天象的变化直接影响着大自然的规律和人类的生活。尤其在农耕社会,节气不仅是农事安排的重要依据,更与健康养生密切相关。天文节气与养生之道之间的联系,随着时间的推移逐渐形成了一套独特的智慧。

天文节气与农耕文化的关系

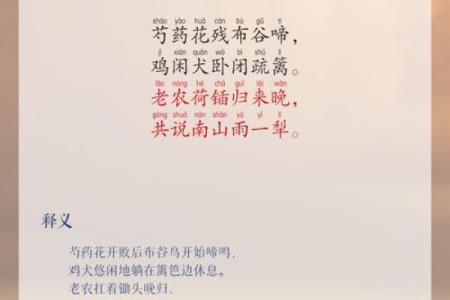

天文节气的起源,源自古代人们对自然现象的观察。二十四节气,是中国古代农民根据太阳黄道位置的变化来指导农业生产的历法。每一个节气的变化,都与气候、温度、湿度等因素密切相关,直接影响农作物的生长。在这样的背景下,天文节气逐渐被赋予了养生的意义,成为人们调节身体状态的依据。

在农耕社会,人们根据节气变化调整作息与饮食,以适应气候变化。例如,在春夏之交的“立春”时节,气温回升,万物复苏,正是养肝的好时机。根据《黄帝内经》中的养生原则,此时适宜早睡早起,保持良好的作息习惯,增加户外活动,促进阳气生发,增强身体的适应力。而在秋冬的“立冬”节气时,则应注重“养阴”,适当增加滋补食物,以应对寒冷天气带来的身体消耗。

传统习俗中的节气养生

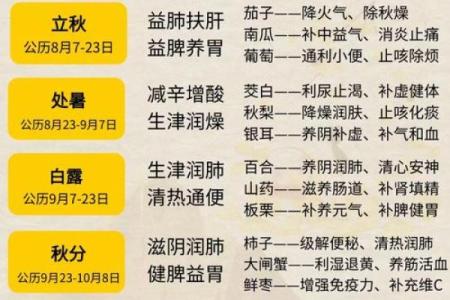

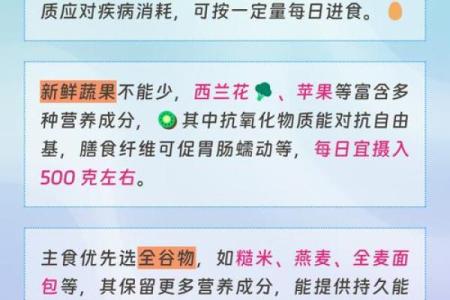

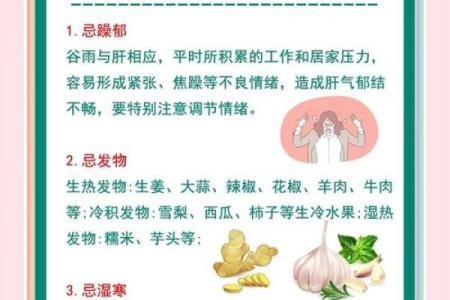

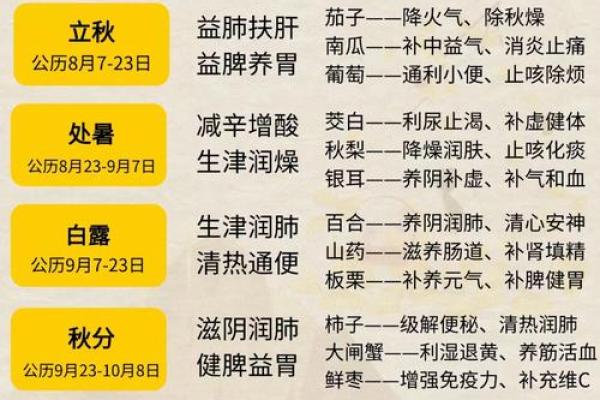

中国的传统习俗中,节气的变化也常常与饮食与活动紧密相关。在《本草纲目》一书中,李时珍总结了大量的食疗知识,明确指出不同季节应食用不同的食物来保持身体的健康。例如,秋季应食用百合、银耳等润肺的食材,而夏季则推荐多吃清凉解暑的食物,如绿豆汤和西瓜。这些饮食习惯不仅符合当时人们对季节变化的理解,也体现了天文节气与健康的密切关系。

此外,在古代,节气的变化也影响着人们的生活方式与习惯。每到“清明”节气,人们会举行踏青活动,这不仅是祭祖扫墓的传统,也是春季养生的一部分。此时气候宜人,适合户外活动,能够帮助人们舒展筋骨,呼吸新鲜空气,增强体质。而在寒冷的“冬至”节气,人们则会通过进补、泡脚等方式,增强体内的阳气,保持体温。

现代的节气养生与传承

随着时代的发展,天文节气与养生之道不仅在传统文化中得到延续,也逐渐在现代社会中被广泛关注。现代医学和健康理论中,许多养生方法仍然与节气密切相关,尤其是在大健康理念的推动下,节气养生得到了更加广泛的认可。

例如,随着人们生活节奏的加快,现代社会中很多人容易出现亚健康状态。许多养生专家建议,依照节气调整饮食与作息,已成为一种有效的调节方式。当前,许多中医养生机构会根据二十四节气的变化,定期组织相关的健康讲座和养生活动,帮助现代人更好地理解节气变化与身体健康之间的联系。这种传统与现代结合的养生方式,不仅传承了古代的智慧,也顺应了现代社会对个体健康的高度关注。

通过这些方式,天文节气与养生之道继续在今天的社会中传承与发展,成为现代人调整身心、保持健康的一种有效途径。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气