农耕与天文交织的中国节日岁月

中国的传统节日,承载着丰富的文化内涵与历史意义。每个节日的背后,都有着深厚的农耕与天文传统,二者交织成一个独特的岁月节奏。这种节奏,既体现在对自然变化的响应,也深深植根于先人的智慧与创造力。

农耕文化与节令的关系

中国自古以来就是一个农业大国,农耕文化在节日的形成中起到了至关重要的作用。节日大多与农事活动紧密相关,尤其是在播种、收获等重要农时节点上。传统节日如春节、清明、秋分等,都与农耕季节有着不可分割的联系。农民通过这些节日来祭祀先祖、感谢大自然的馈赠,同时也通过各种习俗来祈求丰收。

例如,春节作为中国最重要的传统节日之一,源于古代“岁首祭天”的仪式。春节时的祭祀活动,不仅仅是对祖先的敬仰,也有着“迎春接福”的象征意义。春节标志着冬去春来,农田开始复苏,是新的耕作季节的开始。因此,春节的一些习俗,如放鞭炮、贴春联,实际上是为了驱赶冬季的寒冷与邪气,迎接新的耕作周期。年夜饭上的鱼、年糕等食物,也寓意着富饶与丰收的到来。

天文影响下的节日安排

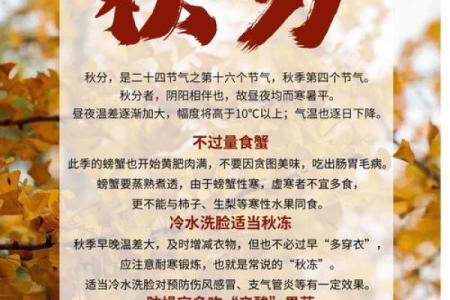

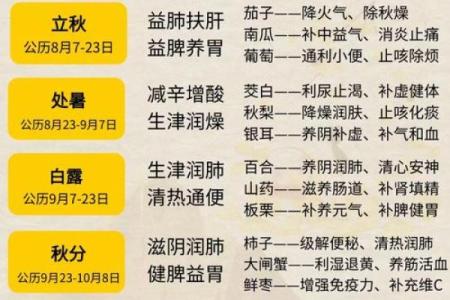

除了农耕文化,天文因素同样对中国的节日安排起到了决定性作用。中国古代的天文观测非常精密,节日的设定往往与天象的变化息息相关。例如,二十四节气便是依据太阳在黄道上的位置变化来划分的,每个节气反映了自然界的气候变化和农耕时节。中秋节作为一个典型的天文节日,它与月亮的变化紧密相连。中秋节的习俗之一,就是赏月。人们在这一天晚上赏月、吃月饼,象征着团圆与丰收。

中秋节的起源可以追溯到古代的祭月活动。早期,农民通过观察月亮的变化来确定播种和收割的时机。月亮的圆缺象征着农田的丰盈与歉收。后来的中秋节逐渐演变成了一个家庭团圆的节日,但其天文背景依然显著。中秋节的月饼,作为传统的节日食品,不仅有着美味的口感,更象征着月圆人圆的寓意,体现了古代人们对天文规律的尊重和理解。

现代节日中的传统延续

随着时代的发展,现代社会的节日庆祝活动仍然保留着许多传统元素。以农历新年为例,尽管现代化进程加速,但许多家庭仍然坚持按照传统的方式庆祝春节。大年初一的拜年、团圆饭、挂灯笼等习俗,仍然充满浓厚的传统气息。同时,节日中的一些天文元素也得到了传承,比如在一些地方,春节期间的烟花和灯会往往与月亮和星星的象征意义相结合,形成了独特的视觉体验。

中秋节的庆祝也同样如此。尽管现代社会的月亮观测与农耕无关,但中秋节依然保留了赏月这一传统活动。月饼的制作和分享,不仅是一种文化符号,也让人们在现代快节奏的生活中找回了对传统节日的认同感与情感共鸣。

这些传统节日,虽然经历了现代社会的变迁,但它们所代表的农耕与天文的结合,依然在现代社会中找到了新的表达方式。无论是农耕文化的传承,还是天文规律的影响,都是中华文化中不可或缺的部分。

起名大全

最近更新

- 2026年05月16日订婚有问题吗? 今天订婚是好日子吗?

- 2026年05月29日开业适合吗? 今日营业适合吗?

- 2026年农历三月廿九订婚合适吗 定下婚约吉日宜忌

- 神秘五行格局,揭秘你性格中的隐藏潜能

- 男孩名字用野字好不好?五行与寓意的双重考量

- 2026年农历三月廿二领证能算好日子吗 今日登记领证能算好日子吗

- 2026年农历四月初七是否为安门好日子? 安装大门能行吗

- 2026年农历三月初十提车适合吗? 提车能算好日子吗

- 求分享裘姓独具匠心的女宝宝名字,灵动俏皮的

- 2026年农历四月十二开业是否大吉? 开张吉日宜忌

- 李敏镐命运密码深度解析:你也可以打破命运的束缚

- 男孩名字带壮字:小名/大名的寓意连贯性设计

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气