节气与养生:如何在秋季保持健康

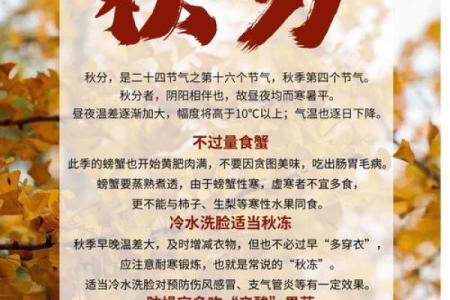

秋季是四季中一个过渡的时节,从温暖的夏季进入寒冷的冬季。这一时期气候干燥,气温逐渐下降,人体需要适应外界环境的变化,保持身体的平衡与健康。根据中国传统的农耕和天文知识,秋季养生不仅关乎防寒保暖,还涉及如何通过饮食、作息和活动等方式来应对季节变化。以下是一些关于秋季养生的建议,结合历史与传统习俗,探讨如何在现代生活中保持健康。

秋季养生的农耕与天文背景

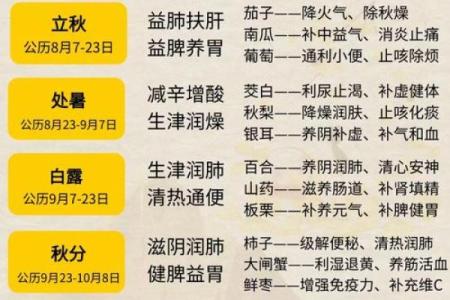

在古代,农耕社会的生活节奏和气候变化密切相关。秋季是农作物成熟、收获的时节,因此人们在秋天常常注重养收养藏。秋季对应五行中的金,金主肺,故应重视肺部的保养和防寒保暖。同时,秋天昼短夜长,太阳逐渐远离,人们的作息也开始随着季节的变化而调整。古人认为,秋季应顺应天地自然之道,养阴气,防寒气,做到内外和谐,方能在严寒的冬季来临前保持健康。

东汉《黄帝内经》中的秋季养生

《黄帝内经》是中国传统医学的重要经典,书中提到秋季应顺应天时,保护肺气。秋季是“燥气”最盛的时候,这种干燥的气候容易伤害人体的津液和阴气,特别是肺部。书中建议,秋季的饮食要以润肺为主,食物应清淡滋补,避免辛辣和油腻。尤其是需要增加一些具有滋阴润肺作用的食材,如百合、梨、白果、枸杞等。同时,书中还提到“秋冬养藏”,建议人们早睡晚起,保养好自己的元气,以迎接冬季的严寒。

唐代《食疗本草》中的秋季食疗

唐代的《食疗本草》是另一部关于饮食与养生的重要文献,书中记载了很多秋季的养生食疗方法。唐代时期,食疗文化得到了广泛的推广和应用,秋季被认为是“补肺”的最佳时机。《食疗本草》提出,在秋季食用一些具有滋补作用的食材,如红枣、桂圆、山药等,可以有效帮助人体调节脏腑功能,增强抗寒能力。此外,书中还特别提到秋季要多喝一些温暖的饮品,如桂圆红枣汤、银耳汤等,有助于润肺止咳,预防秋季干燥带来的不适。

秋季健康管理的现代实践

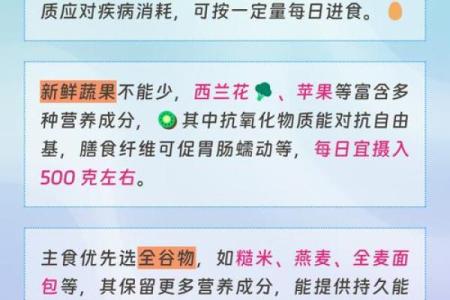

在现代社会,随着生活方式的变化,人们的秋季养生方式也在不断演变。虽然现代人不再过度依赖农业生产周期,但依旧需要顺应季节变化,保持身体的平衡。如今的秋季养生主要集中在饮食、运动和作息三个方面。饮食上,现代人开始关注秋季的饮食搭配,例如增加富含维生素C和水分的食物,以帮助提高免疫力,预防秋季常见的感冒和咳嗽。运动上,虽然秋季气温逐渐下降,但适量的户外运动仍然有益,尤其是散步和瑜伽等温和的运动,能够促进血液循环,增强身体的抵抗力。作息方面,现代人也更注重保持规律的作息时间,尽量避免熬夜,保证充足的睡眠,这有助于身体恢复和增强免疫力。

通过结合传统的养生智慧与现代生活方式,我们可以更好地适应秋季的气候变化,保持身体健康,增强体质,抵御秋季常见的疾病。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气