养生文化与节日,节令饮食对身体的影响

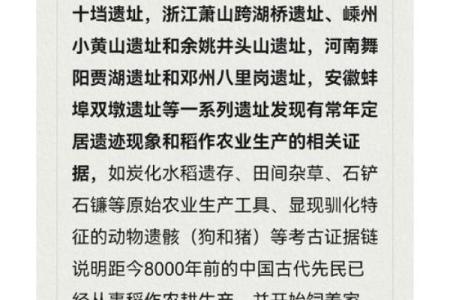

在中国传统文化中,节令的变换和饮食密切相关,这与古人的农耕生活和天文观测息息相关。天体的运转不仅指导着农耕季节的安排,也对人们的饮食习惯产生了深远的影响。随着时间的推移,节令饮食逐渐形成了自己的文化体系,它不仅仅满足日常生活的需求,更是促进身心健康、预防疾病的一种方式。

春秋时期的“春季饮食”

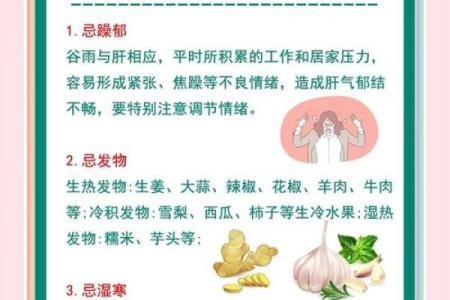

春秋时期,中国农业文明初具雏形,天文历法在农耕社会中占据重要地位。随着春分的到来,农民开始迎接春耕。此时气候温和,万物复苏,人体新陈代谢开始加速。因此,春季饮食注重温补和清理体内积存的寒气。《黄帝内经》提到,春天是肝气生发的季节,因此应食用具有疏肝解郁、清凉润燥的食物,如韭菜、春笋、菠菜等蔬菜,它们能够帮助调节体内的肝气,疏通经脉。此外,在传统习俗中,春节期间家家户户都要吃“春卷”,这不仅仅是一道美食,也象征着包容和传承。在这个节令里,家人团聚一堂,分享春季美食,不仅能补充所需的营养,还能通过温和的食物促进身体的阳气。

唐朝的“冬至饮食”

进入冬季,气候寒冷,人体阳气逐渐收敛,传统的冬至节令饮食则注重滋补和防寒。在唐朝,冬至是一个极为重要的节日,唐代人根据天文历法,认为冬至是阴气最盛、阳气最弱的一天。根据《本草纲目》的记载,冬季饮食多以温补为主,常见的食物有羊肉、牛肉以及糯米。这些食物能够帮助身体抵御寒冷,补充消耗的热量。同时,在冬至节令,传统的“冬至汤圆”也是必不可少的一道美食,汤圆寓意团圆,象征着一家人和谐、温暖。在这一天,家人围坐一起,吃着热腾腾的汤圆,不仅温暖了身体,也增进了情感的联结。

时令养生与当代饮食

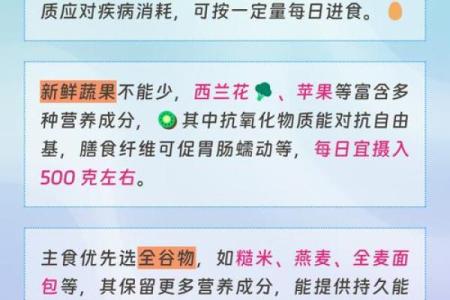

进入现代,随着人们生活方式的变化,传统的节令饮食文化依然在一些家庭中得以保留,特别是在一些注重养生的群体中。比如,随着人们对健康的重视,节令养生的理念被越来越多的人接受。现代医学也逐渐认识到食物与季节变化对人体健康的重要性,很多养生专家也提倡顺应节令变化进行饮食调理。现代的节令饮食不仅仅局限于传统的食材,还结合了现代人的饮食习惯与营养需求。例如,在春季,现代人会更加注重绿色蔬菜的摄入,如菠菜、香菜等,以清洁体内的毒素,促进新陈代谢;而冬季,则注重吃一些补气养阴的食品,如红枣、桂圆、山药等,以增强身体的抗寒能力。

此外,随着中医理论的推广,现代人越来越多地将中医的“顺应四季”理念融入到日常生活中。许多养生机构和餐饮企业也开始推出应季的养生餐单,结合时令食材与传统中医理念,帮助人们通过合理的饮食调整,保持健康。

古人通过长期的观察和实践,总结出节令饮食的智慧,它不仅仅是食物的选择,更是一种生活的艺术。通过顺应季节变换的食物搭配,人们能够增强体质,预防疾病,延年益寿。而今天,我们在享受美食的同时,也应更加注重如何通过合理的节令饮食,维护自身的健康。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气