通过节令了解古人如何与自然相处

古人自古就深刻认识到人与自然的密切关系,节令的变化不仅仅是时间的流逝,它也牵动着农业生产和日常生活的节奏。通过节令,人们学会了顺应自然规律,利用天文、农耕等知识进行生活安排,形成了独特的传统习俗。

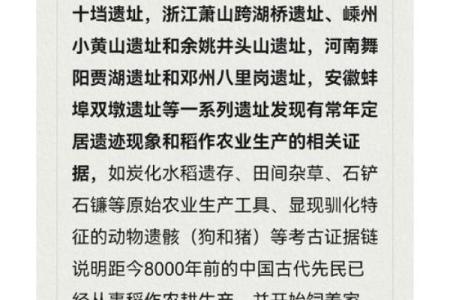

节令的起源:农耕与天文

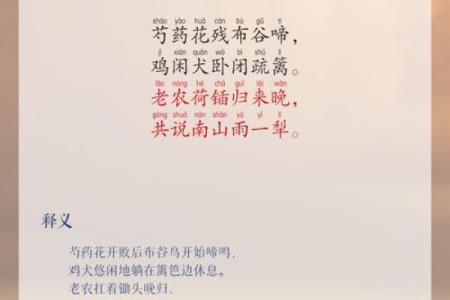

节令的起源与农耕和天文学有着密切的联系。古代中国是一个农业社会,节令的变化直接影响着农作物的种植与收获。二十四节气便是这一文化的精髓,它不仅反映了太阳的位置变化,也与气候、气象密切相关。每一个节气的名称,如“立春”、“夏至”、“秋分”等,都是根据太阳的运行轨迹而定。

例如,“清明”节气标志着春耕的开始,农民们会根据这一节令来安排播种作物,确保适应气候变化。在《诗经》中就有“蒹葭苍苍,白露为霜”的诗句,表现了“白露”节气的气候特点,提醒人们此时气温渐凉,农田管理需要加强防寒措施。通过天文与农耕的结合,古人形成了与自然和谐共生的节令观念。

传统习俗:饮食与活动的变迁

古代中国的节令不仅仅体现在农业生产上,还深刻影响着人们的饮食和活动习惯。在二十四节气的每个节点,古人有着特定的饮食习惯和活动安排,旨在调节身体的健康,顺应自然的变化。

以“冬至”节气为例,冬至是一天中白昼最短、夜晚最长的时刻,古人认为这时阳气最弱,必须通过进补来调养身体。在这一节气,人们会食用饺子、汤圆等具有温补作用的食物。此外,冬至过后,阳气开始回升,意味着新一年的生机开始,古人则会通过祭祖活动来祈福,表达对自然力量的敬畏与感谢。

另一个例子是“端午”节。端午节原本是为了驱除夏季的瘴气,古人通过食用粽子、挂艾草、喝雄黄酒等方式,保护身体免受疾病的侵扰。节令与这些习俗紧密相连,既表现了人们对自然变化的感知,也反映了古人通过实践调整生活方式,适应季节变换。

节令习俗的继承与创新

进入现代,虽然生活方式发生了巨大变化,但古人的节令智慧仍然得到了传承并融入当代社会。随着节令与健康养生的联系逐渐被重新认识,许多传统节令习俗在现代得到了再度应用与创新。

例如,随着健康饮食观念的普及,现代人重新重视季节性饮食。许多人会根据节令的变化,选择适合当季的食物,如春季食用新鲜蔬菜、秋季进补等,借此调养身体。此外,现代社会中,许多传统节日和活动,如春节的团圆、端午的赛龙舟、清明的扫墓等,依然是人与自然、人与历史联系的重要纽带。

现代科技的进步也让我们能够更好地理解节令背后的自然规律,不再仅仅依赖于直观的观察,而是结合现代天文气象知识,为节令的健康养生提供科学依据。古人的节令智慧,已经从一种生活方式,演变为一种与时俱进的健康文化。

节令的变化,不仅是古人智慧的结晶,也是人类在与自然和谐共生中不断摸索与实践的结果。从农耕的传承到现代的创新,节令这一文化遗产,仍然在生活中发挥着重要的作用。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气