农耕与节令相依:全年节日文化一览

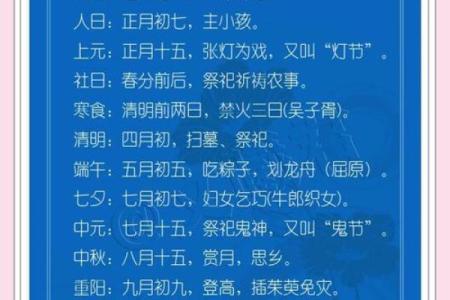

中国传统节日文化源远流长,与农耕和天文周期密切相关。每一节日的设定不仅是对天时的响应,更是对自然规律的尊重与纪念。传统节日的形成,常常与农业生产的周期密切相关,节令更是人们生活中的重要部分。通过研究这些节日的起源与习俗,我们可以感受到古人如何通过节令安排,保持与大自然的和谐关系。

春节:农耕文明的起点

春节,作为中国最重要的传统节日之一,是农耕文化中最具代表性的节日之一。春节的起源可以追溯到古代的祭祀活动,早期的农民通过祭祀天神和祖先,祈求丰收与安康。春节的日期通常安排在农历正月初一,正值冬季过去,春天来临之际。这个时间点非常符合农耕周期,因为农田刚刚经历了一季的休养生息,农民开始为新一年的播种做准备。春节期间的各种习俗,如放鞭炮、贴春联、团圆饭等,都是为了驱邪纳福,迎接新的一年。

从《礼记》中的记载来看,春节不仅是农耕活动的开始,还是一系列祭天、祭祖的仪式。在这些仪式中,食物和饮品起到了极为重要的作用。例如,春节期间的饺子和年糕,代表着团圆与富贵,都是农民在祭祀时的食品之一。

中秋节:天文与农业的结合

中秋节的起源则与天文和农耕的周期性变化密切相关。农历八月十五,是一年中月亮最圆最亮的时刻,这一时机自古便是人们庆祝丰收的时刻。在这个节日里,人们以赏月、吃月饼、团圆为主要活动,寓意着团聚和美满。中秋节的设定,反映了农耕社会对天文变化的高度重视,月亮的盈亏、日月的交替直接影响着农作物的生长与收成。

《诗经》中的《静女》便有对月亮的描写,古人通过观察天象,了解自然规律,从而决定农耕的最佳时机。月亮的圆缺象征着岁月的流转,也在中秋节期间承载着农民的丰收愿望。中秋节的传统活动,如吃月饼、赏月等,不仅仅是为了享乐,它们还寄托着古人对家族团圆和丰收的期许。

农业文化在城市中的延续

随着社会的变迁,现代人远离了农村的农耕生活,但传统节日的文化依然在日常生活中得以延续。在城市中,许多人通过春节和中秋节等传统节日来表达对家乡和农耕文化的怀念。例如,在春节期间,尽管很多人已经不再依赖农业生产,但拜年、送红包、吃年夜饭等习俗依然保持着,成为了现代社会中最重要的家庭团聚形式。

现代社会对传统节日的传承,不仅仅体现在饮食和活动的形式上,更在于通过这些节日传递的文化价值。每到春节,中秋等节日,不仅是人们欢聚一堂的时刻,也是思考自然与人类关系、传承历史文化的时刻。许多人通过精心制作的月饼和节令食物,来表达对节日文化的尊重和对传统的继承。

尽管现代社会发展迅速,人们的生活方式发生了翻天覆地的变化,但农耕与节令相依的传统依然深深扎根在中国人的心中。每一年的农历新年和中秋节,都让人们回想起与大自然和谐相处的智慧,也提醒我们不忘初心,继续传承这些蕴含着丰富文化内涵的节日习俗。

起名大全

最近更新

- 袁姓灵韵天成的女宝宝名字,怎么取才好听又大气?

- 农耕与节令相依:全年节日文化一览

- 2026年农历三月初十领证是上上吉时吗? 登记结婚吉日宜忌

- 五行性格解析:反而越懂自己,生活越顺遂的秘密

- 2026年农历三月初九是否宜领证? 今日领证结婚好吗

- 水姓豁达从容的男孩取名,这些名字寓意深远

- 细数中国传统节日中的农耕文化与风俗传承

- 求分享柏姓秀丽端庄的女宝宝名字,豁达开朗的

- 2026年04月11日结婚能算好日子吗? 今日办喜事算不算好日子?

- 2026年农历三月廿八是否符合乔迁吉日? 乔迁入住吉日指南

- 2026年农历三月廿七是否是乔迁吉日 今日乔迁新居好吗

- 2026年农历三月廿六乔迁吉利吗? 入住新居是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

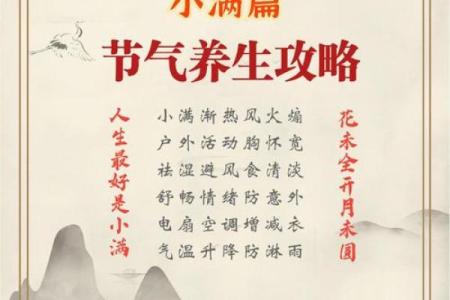

- 节气