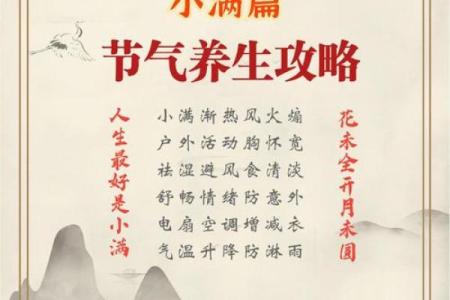

中国传统节日的养生意义与健康密码

在中国的传统文化中,节令与养生密切相关。每个节日不仅仅是纪念传统的时刻,也是顺应自然规律,调养身心的机会。中国的节令背后,蕴含着深厚的农业智慧和天文知识,体现了人们在与自然互动中的养生哲学。通过了解这些节日的起源、习俗及养生智慧,可以帮助我们更好地理解中国传统养生的精髓。

立春:农耕文化的启示

立春作为中国二十四节气中的第一个节气,标志着春天的开始。从农耕的角度来看,春天是万物复苏、播种的季节,古人早就通过立春这一节令来调整身体的状态,为一年的劳动做好准备。在《黄帝内经》中的养生理论里,春季养生的重点在于“养阳”。立春时节,万象更新,阳气升发,人体的阳气也应当得到调动。因此,立春养生强调的是“顺时而养”,即通过起居、饮食等方式帮助阳气升发。

传统上,立春有吃春饼、春卷的习俗,这不仅是为了庆祝春天的到来,也是通过增加食物的营养,帮助身体调节季节变化带来的影响。立春时节,宜食用一些温暖性食物,如韭菜、春笋等,能够促进体内阳气的生发,增强免疫力。适当的户外活动,如晨跑、太极拳等,也有助于舒展身体,促进阳气的流动,避免春寒带来的不适。

秋分:天文知识的深刻影响

秋分是秋季的中点,也是阴阳平衡的一天。在古代,秋分被视为天文现象中的重要时刻,象征着白昼与黑夜平分,阳气逐渐收敛,阴气渐起。此时的养生目标是保持身体内外的平衡,特别是要适应气候的变化。秋分时节,人体应注重“养阴”,防止过度的阳气耗散,保持身体的充盈和内外的和谐。

《易经》中的“天人合一”思想强调了人与自然的密切联系。秋分时节,食物的选择尤为重要,宜多食用滋阴润肺的食物,如梨、苹果、葡萄等水果,以及有助于滋润肠胃的粥品。秋分期间,避免过度劳累和食欲过度,是为了让身体能够适应季节交替带来的寒气。

弘扬传统节令养生观念

在现代社会,虽然农业生产已不再是人们生活的主要方式,但传统节令的养生意义依然在现代生活中得到传承。例如,许多健康养生机构在节令变化时,结合时令饮食和养生讲座,向公众传授如何顺应自然规律来调整健康状态。如今,随着科技的进步和人们对健康的重视,节令养生已经超越了单纯的文化传统,成为现代人注重生活质量、提升健康的重要途径。

以中医理论为基础的节令养生方法也成为越来越多城市居民的日常选择。通过定期调节饮食和作息时间,结合气候变化,来提升免疫力和抗病能力。例如,立春时节的“养阳”理念依旧被广泛应用,许多养生餐厅和药膳师会推出春季养生餐,帮助人们调理脾胃,增强身体的阳气。这种健康理念在现代社会中越来越被重视,成为现代人生活方式的一部分。

每个节令的背后,都有着深刻的农业智慧和天文知识。通过解析这些传统节令的养生方法,我们不仅能更好地理解古人如何与自然和谐相处,还能在现代生活中借鉴这些经验,提升我们的生活质量和健康水平。

起名大全

最近更新

- 2026年05月01日这日子订婚旺不旺? 今日定亲好吗

- 2026年农历三月初六领证能算好日子吗 今日领证结婚适合吗?

- 你不知道的命运密码:段建业盲派高级命理背后的深刻秘密

- 男孩用厚字取名:互联网时代的寓意传播力分析

- 2026年04月18日提车算不算好日子? 今天买新车怎么样?

- 2026年05月15日动土合适吗? 今日动土建房有问题吗?

- 男孩名字用佑字:属性属金的科技感与未来感寓意

- 中国传统节日的养生意义与健康密码

- 2026年农历三月初一提车行不行 今日提车买车能算好日子吗

- 2026年04月21日领证是良辰吉时吗? 领证结婚合不合适?

- 殷姓坚韧不拔的男宝宝名字,好听又有气质的推荐

- 2026年04月20日领证符不符合黄道吉日 今天登记结婚行不行

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气