愚人节与农耕传统:如何在田野间留下幽默的痕迹

愚人节的源起深植于古老的农耕文化和天文历法中。每年的4月1日,这一充满幽默与恶作剧的节日,将人们与欢笑联系在一起。然而,愚人节的起源并非仅仅是现代的娱乐,它的背后也藏有深厚的历史文化背景,尤其与农耕社会的节庆习俗密切相关。

愚人节的农耕与天文起源

愚人节与古代的农耕社会息息相关。在早期的农业社会中,季节的变化直接影响着人们的生产与生活。每年的春分时节,农民们会进行春播,象征着新一轮农耕的开始。这时,天文学的影响也不可忽视,太阳的角度、日夜平分等天文现象,通常会引发一些“幽默”或戏谑的节庆活动。例如,古罗马人庆祝的“愚人节”,便与春天的到来以及自然界的复苏息息相关。在这段时间里,人们会通过假装“迷惑”他人来调侃春天带来的新生与变化,借此疏解寒冬带来的压抑。

在这些早期活动中,愚弄的方式通常是让人们参与一些颇具喜剧色彩的互动,传递一种“自然的幽默”。这类习惯随着时间的推移在不同的文化中渐渐形成了类似愚人节的庆祝方式,虽然具体形式有所不同,但其背后共同的主题便是释放春天的活力与活泼的精神。

历史案例:西方与中国的愚人节传统

回顾历史,愚人节在西方和中国的庆祝方式都蕴含着各自的特色。在欧洲,尤其是法国,愚人节的庆祝活动常常包括“钓鱼游戏”。这项传统源自16世纪的法国,当时法国国王查理九世决定将新年从4月1日改至1月1日。然而,消息传递迟缓,不少人仍然在4月1日庆祝新年,结果这些“旧历新年”的庆祝者成了他人讽刺的对象,被视作愚人。于是,愚弄他人成为了一种标志性的活动,逐渐演变成了如今的愚人节传统。

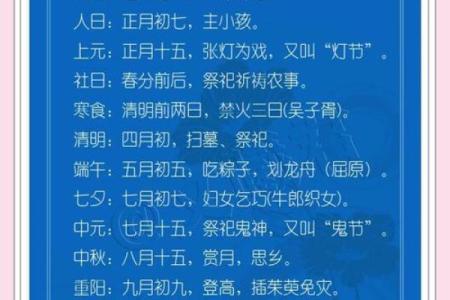

在中国,愚人节的传统并不像西方那样深入人心,但从传统的“春游”或“花朝节”等节庆中也可以窥见其影子。这些节日里,村民们会进行一些幽默的活动,如男女互换角色、模仿动物行为等。这些活动虽然看似荒诞,却也反映了中国农耕社会的悠闲与调皮。通过这种轻松的互动,人们表达了对自然力量的顺应和对季节变化的欢庆。

愚人节的幽默与社会

进入现代,愚人节的幽默感已不再仅限于传统的田野和村庄。如今,它已成为全球范围内的文化现象。在这一天,无论是社交媒体上的恶搞视频,还是商家的促销活动,愚人节的幽默已经渗透到生活的方方面面。现代人通过各种创意活动展现幽默与恶作剧,而这一切的起源,正是源自古老的农耕节庆和天文观测。

有趣的是,许多现代的愚人节活动,也在不经意间融合了农耕文化的元素。例如,社交媒体上的愚弄往往与“春天的变革”或“自然的调皮”相呼应。无论是让人误入迷宫般的骗局,还是让人忍俊不禁的虚假新闻,都能够引发人们的笑声和讨论,犹如昔日田野中的嬉戏与娱乐。

愚人节通过这样一种古老与现代结合的方式,逐渐成为了一种跨越时空的文化传承,它不仅保留了幽默的本质,也与时代的发展产生了新的联系。

起名大全

最近更新

- 如何通过农历节日了解中华传统文化

- 2026年05月15日安门合适吗 今日装大门好吗

- 2026年05月13日动土避凶了没? 动土建房算不算好日子?

- 男人腿命理中的误区,原来你一直走错了路

- 2026年农历三月廿六这日子开业是否黄道吉日? 今天开张合不合适?

- 2026年农历三月初三领证是否是黄道吉日 今日登记结婚吉利吗?

- 想给潘姓宝宝起个灵秀温婉的名字,女孩名字怎么取?

- 2026年04月16日提车合适吗? 提车是否是好日子?

- 2026年04月30日订婚是黄道吉日吗? 今日定下婚约好吗

- 2026年农历二月廿二结婚合良辰吉时吗? 今日办婚礼好吗

- 2026年05月11日开业是上上吉时吗? 这日子开市做生意好吗

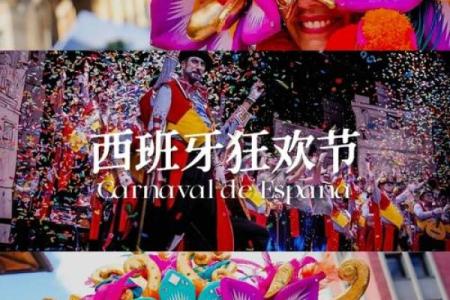

- 探访外国节日:如何在现代生活中继续传承传统文化

- 八字

- 吉日

- 起名

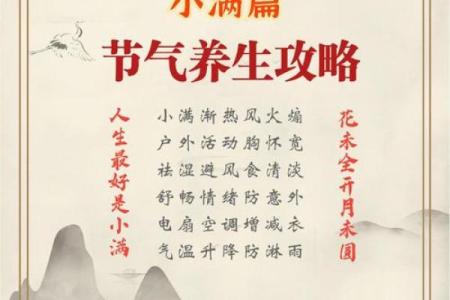

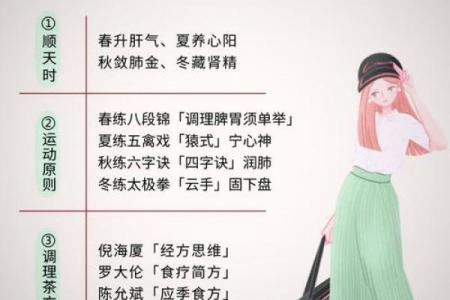

- 节气