四月春耕时节,传统节日背后的农耕智慧

四月,春意盎然,田间地头的耕作开始进入关键时刻。随着农时的变化,许多传统节日应运而生,这些节日不仅承载着文化的积淀,还蕴含着丰富的农耕智慧。无论是与农耕息息相关的节令,还是与自然规律紧密联系的天文现象,都在传统习俗中得到了体现,成为了农民们在漫长岁月中摸索出来的生活智慧。

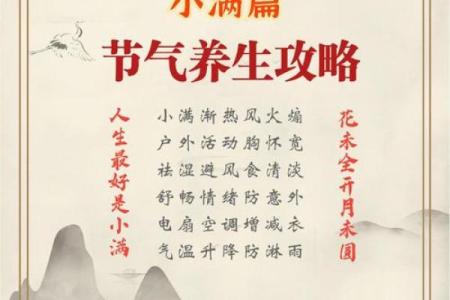

二十四节气与农耕智慧的结合

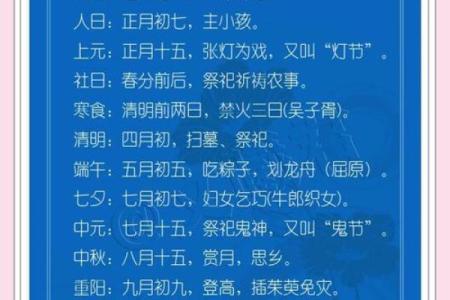

二十四节气是中国古代人民根据太阳运动规律创立的一套天文历法体系,每个节气都与农业生产紧密相连。四月时节,正值“清明”节气,它标志着春季的农耕进入了一个新的阶段。在这个时节,气温回升,雨水增多,正是播种和耕作的好时机。清明节作为农耕节令,除了扫墓祭祖的习俗外,还有祭田的活动,农民在田间祭祀土地神,祈求丰收。这个习俗反映了古人通过节气观察天气和气候变化,及时调整农业生产安排,从而提高产量的智慧。

在《礼记》中,有“春播秋收”的记载,表明春季的播种尤为重要,清明节正是春播的关键期,农民通过这一节令的提示,在适当的时节进行农事活动,确保秋收的丰盈。这种对节令与农事的结合体现了农耕社会对自然规律的深刻理解和尊重。

端午节与农耕文化的联系

端午节,作为中国传统的重要节日,与农耕文化也有着深厚的渊源。端午节通常在每年五月初五举行,这个时间恰逢夏季开始,气温升高,农田的病虫害逐渐增多。为了防止病虫害对作物的侵扰,古人通过举行端午节的习俗,达到祈求丰收、避邪驱灾的目的。

端午节的习俗之一是挂艾草、蒜头,这些植物具有驱虫杀菌的功效,能够有效预防夏季病虫害的侵袭。此外,吃粽子也是端午节的传统,粽子是用粽叶包裹糯米、豆类等食材,象征着丰收的粮食和五谷的祝福。在《风俗通义》中提到,端午节是农民祈求五谷丰登、农田安康的时节,通过节日的活动,传达了古人对自然力和农事的敬畏。

农业文化与节令的现代融合

在现代,随着科技的进步,农耕方式发生了巨大变化,但许多传统节日和农耕习俗依然传承下来,尤其是在农村地区,依旧能看到节令对农业活动的深刻影响。以春耕为例,尽管现代机械化作业让农民的耕作效率大大提高,但春耕时节的祭田活动依然保留,在一些地方,农民们仍然会在春耕开始时举行祭祀仪式,感谢大自然的馈赠,祈愿一年风调雨顺。

此外,随着农村振兴战略的推进,一些传统节日的庆祝活动也被赋予了新的意义,成为了促进农业文化传承、吸引游客和增加农民收入的重要手段。例如,一些地方会在端午节期间举办以农业为主题的文化活动,结合农田体验、传统手工艺和美食展示等,既弘扬了传统节日的文化内涵,也促进了当地的经济发展。

通过这些传承和创新,传统节日不仅仅是对历史的追溯,更是农耕文化在现代社会中的一种延续和发展。

起名大全

最近更新

- 女孩取名字带怡字:文化、命理、审美的三重考量

- 2026年05月09日是否是乔迁吉日 今日入宅是好日子吗?

- 四月春耕时节,传统节日背后的农耕智慧

- 2026年农历三月初八领证日子合黄道没? 领证有没有问题?

- 八字命理背后的秘密,如何找到你的命运钥匙

- 2026年05月08日装修有没有问题? 今日装修开工适合吗?

- 2026年05月07日装修能算好日子吗? 装修新房吉日宜忌查询

- 2026年05月04日是否为订婚好日子? 定下亲事是否合适宜?

- 男孩名字带城字:小名/大名的寓意连贯性设计

- 2026年04月28日搬家有问题吗? 今天乔迁新居行不行

- 2026年04月23日是否是领证吉日 登记结婚算不算好日子?

- 2026年农历三月廿二是否符合乔迁吉日? 入新宅是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气