节日是天文变化引发的民俗活动

许多传统节日都源于天文现象和自然变化,这些节日通过世代相传,成为了各地人民生活的一部分。每一个节日背后都有着深刻的天文背景和丰富的民俗活动,传承着祖先的智慧和文化。

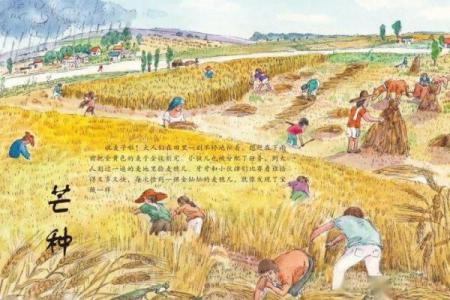

农耕与天文的联系

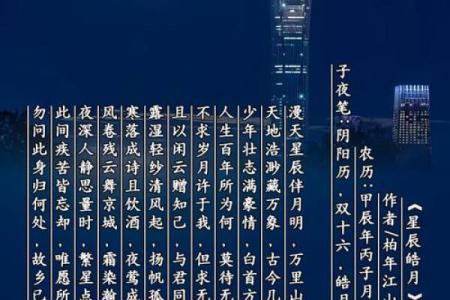

古代中国社会深受农业生产的影响,节气与农耕密切相关。太阳的运行、月亮的盈亏、星辰的变化都直接影响到农业生产的节奏。比如春耕、秋收,依赖于节令的变化来判断最佳的农耕时机。而这些天文变化不仅仅是农民的指南,还是民间节庆的源泉。春节、中秋节等节日,正是与天文现象紧密相连的结果。

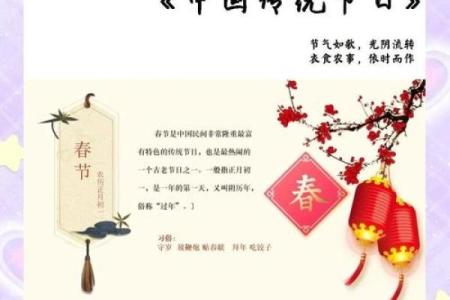

春节与立春

春节是中国最重要的传统节日之一,标志着新的一年开始。春节的日期依照农历来确定,而农历的周期与月亮的变化密切相关。春节之所以定在冬末,春初的时节,是因为这一时节代表着冬去春来,天地重新焕发生机。根据《礼记》记载,春节的庆祝活动反映了古人对天地轮回的理解,体现了对自然规律的敬畏和顺应。

春节期间,传统习俗包括贴春联、放鞭炮、吃饺子等,这些习俗都有着祈求新年安康、五谷丰登的寓意。贴春联是为了驱邪避祟,放鞭炮则代表驱逐旧岁的不幸,迎接新年的好运。这些活动不仅是民间对天文变化的象征性响应,也是对农耕社会繁荣昌盛的期待。

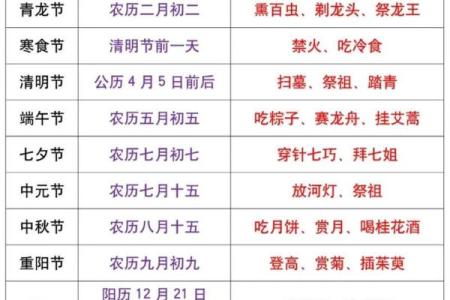

中秋节与月亮

中秋节的起源与天文现象息息相关,尤其是与月亮的变化紧密相连。每年的八月十五是农历中的中秋节,这一时节恰逢秋收季节,月亮最圆、最明亮,象征着圆满与丰收。中秋节的庆祝活动,正是对这一天象变化的纪念与欢庆。

根据《诗经》中的记载,古人已认识到月亮对农业和人们生活的重要性。中秋之夜,家家户户都会吃月饼、赏月,这些活动象征着团圆与丰盈。月饼的圆形代表着团圆与和谐,而赏月则是通过天文现象来表达对美好生活的向往。中秋节的传统活动,也将天文变化融入了日常生活,成为了深具文化内涵的节日。

天文与民俗的结合

虽然随着时代的发展,传统节日的庆祝方式发生了变化,但天文现象与民俗活动的结合仍然延续着。在现代社会,许多传统节日依然保留了与天文变化相关的习俗,尤其是在农业地区,节气的变化依旧与农事活动紧密联系。例如,农历新年的庆祝活动,依旧以家庭团聚、祭祖、祈福为主,而中秋节则成了家庭团圆的象征。

在一些地区,现代人对这些节日的庆祝方式逐渐变得更加多元化,不仅仅局限于传统的饮食和活动,还有更多现代元素的加入,如灯光秀、烟花表演等,彰显出节日的现代化和国际化趋势。然而,天文现象引发的节日传统并未因此消失,反而在现代传承中得到了更多的创新和表达。

从农耕社会到现代社会,天文现象依旧深刻影响着人们的节日文化。无论是农历新年的庆祝,还是中秋节的月圆之夜,这些活动都是人类与自然、天文之间的和谐互动。

起名大全

最近更新

- 女孩用艾字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 女孩用漫字取名有什么讲究?五行与寓意双解析

- 2026年03月03日提车避凶了没? 今日提新车行吗?

- 2026年04月14日开业日子有没有选对? 今天营业怎么样?

- 2026年农历二月十九是否是乔迁吉日 乔迁入宅是好日子吗?

- 五行格局揭秘:火属性名字背后的性格密码

- 2026年03月13日领证可不可以? 登记领证适合吗?

- 洋字五行属什么?男孩用洋字取名的寓意延伸

- 2026年农历二月廿六开业是否大吉? 今天开门做生意合不合适?

- 十二月寒冬养生指南:如何调养身体迎接寒冷季节

- 昌姓取沉稳大气的女孩名字,这些思路值得参考

- 卫姓灵动聪慧的男孩名字,有哪些清新自然的?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气