节日祝福短信中的天文元素:从星辰到心愿

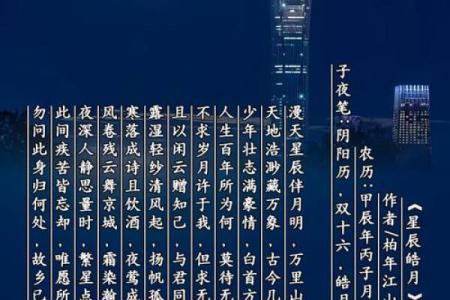

在古代,人们通过观察星辰的运动,来决定耕种、收获的时机,而这与节日的庆祝活动紧密相连。天文现象不仅仅是科学的产物,它们也在文化习俗中深刻地烙下了印记,成为人们日常生活的重要部分。星辰,作为天文的符号之一,早已超越了其天文学意义,成为了人们祈福与心愿的载体。尤其是在一些传统节日中,人们会通过与星辰的联系,向宇宙表达自己的期望和愿望。

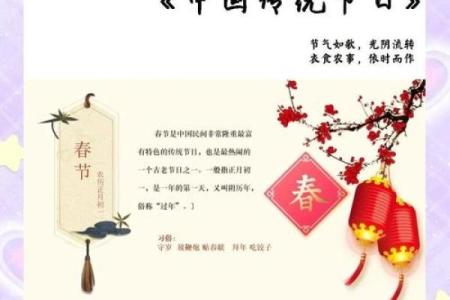

东汉时期的“元宵节”与月亮

元宵节,又称灯节,是中国传统节日之一,源于东汉时期。当时的元宵节是祭月的节日,象征着人们对丰收与平安的祈愿。根据《礼记》记载,农耕社会中的人们通过观察月亮的盈亏,来决定农业的收获与气候变化。在这一节日中,点亮灯笼和赏月的活动,承载了天文的象征意义,月亮的圆缺象征着生命的无常与希望的实现。正是在这一节日里,百姓通过灯笼寄托着自己的愿望,希望未来的日子里能像月亮一样,圆满无缺,生活安康。

元宵节的传统习俗至今延续,尤其是“猜灯谜”和吃元宵的活动,已成为人们庆祝节日、表达美好愿望的重要方式。在此期间,月亮和星辰的出现引发人们的幻想,仿佛星空中的每一颗星星都是人们未曾说出的心愿。

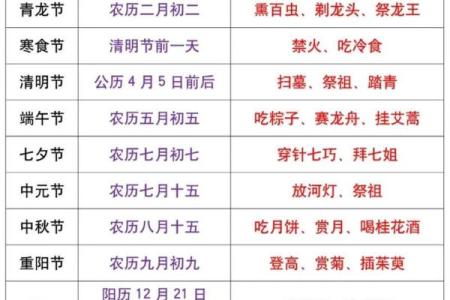

唐代“端午节”的天文背景

端午节作为传统节日之一,源自古人对天文现象的观测。根据史书《太和志》的记载,端午节的设立与五行天干的轮回和节令变化密切相关。在天文学的角度来看,端午节正值夏季,太阳的直射导致昼长夜短,意味着天象的变化促使人们对季节和健康的关注。在这个节日里,古人会祭拜屈原,通过划龙舟、挂艾草等活动,祈求平安和好运。

在端午节的传统习俗中,人们会食用粽子和喝雄黄酒,依旧存在着以“星辰”为背景的祭祀性质。这些习俗和天文信仰有着深刻的联系,代表着古人对星辰的敬畏以及对健康和安康的期望。此时,星辰不仅象征着宇宙的秩序,还承载了人们的祝愿,期望在流转的天象中获得庇护。

新春灯会中的星辰与心愿

进入现代,传统节日的庆祝方式已经有所变化,但天文元素依然在节日文化中占有一席之地。尤其是在新春佳节期间,许多地方会举行盛大的灯会活动,这其中的灯笼、星空、烟花等,已成为节日文化不可或缺的部分。灯会中的灯笼造型多样,有的形如星星、月亮,甚至是宇宙中的星座,它们都象征着新一年的美好愿望。

在现代社会中,人们通过许愿灯、放烟花等活动,继续传承着古人通过星辰寄托心愿的习俗。这些现代化的庆祝方式,虽然形式上有所创新,但依然保留了与天文元素的紧密联系,星辰在其中依旧象征着希望与愿望的实现。许多人会在放烟花时默默许下新的一年心中的期许,愿这些祝福能够像烟花一样,璀璨绽放,带来好运。

从古至今,天文元素不仅仅局限于自然现象,它们早已融入到我们的文化、节日和习俗中,成为传递心愿和祝福的重要载体。每当星星点缀夜空,或是月亮高挂,心中的愿望便随之飘然而至,仿佛宇宙的每一颗星星都在倾听我们的心声。

起名大全

最近更新

- 女孩用艾字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 女孩用漫字取名有什么讲究?五行与寓意双解析

- 2026年03月03日提车避凶了没? 今日提新车行吗?

- 2026年04月14日开业日子有没有选对? 今天营业怎么样?

- 2026年农历二月十九是否是乔迁吉日 乔迁入宅是好日子吗?

- 五行格局揭秘:火属性名字背后的性格密码

- 2026年03月13日领证可不可以? 登记领证适合吗?

- 洋字五行属什么?男孩用洋字取名的寓意延伸

- 2026年农历二月廿六开业是否大吉? 今天开门做生意合不合适?

- 十二月寒冬养生指南:如何调养身体迎接寒冷季节

- 昌姓取沉稳大气的女孩名字,这些思路值得参考

- 卫姓灵动聪慧的男孩名字,有哪些清新自然的?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气