节日与自然节律:如何在节庆中与大自然和谐共生

每年,我们在不同的节庆中与家人团聚,享受美食与欢乐。这些节庆不仅是文化的传承,也与大自然息息相关。节日与自然节律之间有着深厚的联系,许多传统习俗都源自自然变化和农耕的需要。通过回顾历史与现代的实践,我们可以看到人类如何在节庆中与自然和谐共生。

农耕节庆:源自自然与天文的节律

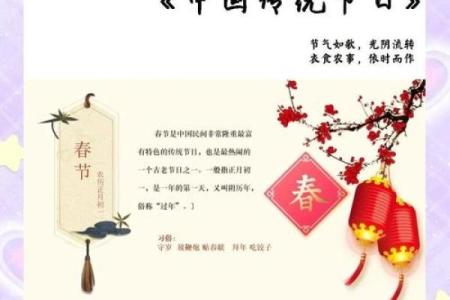

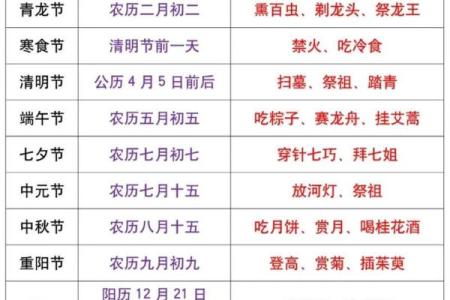

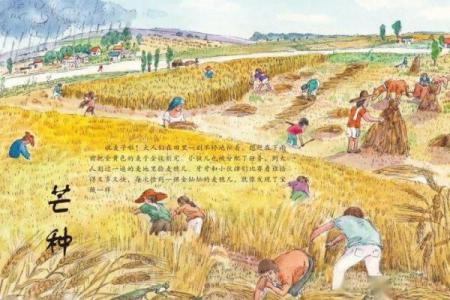

许多传统节日与农耕社会密切相关,它们的起源往往与季节变化、天文现象或自然规律紧密相连。在中国古代,农业是社会经济的基石,节庆活动常常与农耕周期和天文历法相联系。例如,春节的日期依照农历计算,标志着新一轮农耕的开始。春节不仅是迎接新年的时刻,也是向大自然和祖先致敬的时机。传统的春节习俗,如贴春联、吃年夜饭等,都反映了人们对自然规律的敬畏与对丰收的期望。

另一个典型的例子是端午节,这个节日源于古代的农耕祭祀活动。端午节的时点正好是夏季的到来,标志着农作物进入生长的关键时期。古人通过划龙舟和吃粽子等活动,不仅是为了纪念屈原,还寓意着对自然的祈福与保佑。划龙舟与粽子制作都是与水源和丰收密切相关的传统习俗,展现了人类在节庆中如何借助自然的节律来求得好运和丰收。

天文现象与节庆:借自然节律进行调整

天文现象对古代节庆的安排也有着至关重要的影响。中秋节便是一个典型的例子。每年的八月十五日是农历中的中秋节,这一时刻与月亮的满盈紧密相关。古人认为,月亮的圆满象征着团圆与和谐,因此中秋节的庆祝活动也多以家庭团聚和共赏明月为主题。人们在这一天不仅是庆祝丰收,也是在感受自然界天文现象的魅力。

通过这些历史节庆活动,我们可以看到古代社会如何通过天文现象来安排节庆,进而形成与自然和谐共生的方式。中秋节的习俗延续至今,依旧体现着人类与自然界的紧密联系。

生态与节庆结合的创新实践

在现代社会,节庆不仅仅是一个文化表达,更是人与自然和谐共生的方式。随着人们环保意识的增强,许多现代节庆活动也开始融入生态保护的理念。例如,近年来的“地球日”和“绿色节庆”活动,强调节庆与自然保护之间的平衡。人们在这些节日里,通过植树、环保公益等活动,增强对自然环境的关注,并通过实践行动来减少对自然资源的消耗。

在现代社会,随着科技的进步和全球化的影响,节庆活动与自然节律的联系不再仅限于传统的农耕和天文现象。越来越多的现代节庆开始倡导可持续发展和环境友好,倡导人们在欢庆时刻保持对自然环境的尊重。例如,越来越多的家庭选择在春节期间减少使用一次性用品,倡导绿色过节。这些活动不仅有助于减轻节庆对环境的负担,也通过与自然的对话,提醒人们与自然和谐共处的重要性。

通过这三个历史和现代案例,我们可以看到,人类如何通过节庆活动与大自然保持紧密联系。这种联系源自于古代人们对于自然的崇敬和依赖,而在现代社会则通过创新实践与生态保护理念继续传承和发展。

起名大全

最近更新

- 2026年04月17日动土可不可以? 动土建房能算好日子吗

- 段建业盲派命理究竟暗藏什么玄机?命运密码反而决定了你的未来

- 2026年03月30日装修吉利吗? 装修动工黄道吉日查询

- 梦字取名寓意女孩:从生活智慧看吉祥寓意解读

- 2026年农历二月廿六安门合适吗 今日装大门算不算好日子?

- 2026年04月16日动土有问题吗? 今日动土能算好日子吗

- 2026年农历二月十一装修合不合适? 今日装修新房适合吗?

- 女孩用君字取名:五行属性与寓意的终极适配指南

- 歌字五行属性与男孩取名的吉祥组合示例

- 姓纪男孩温婉贤淑的名字,怎样取更有灵气?

- 2026年02月26日结婚合不合适? 办婚礼行不行?

- 2026年农历二月初七能否作为订婚黄道吉日? 定下亲事吉日宜忌

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气