连接传统文化与现代应用的节日

在中国悠久的历史中,节日作为文化传承的重要载体,承载着深厚的历史背景和丰富的民俗内涵。每个节日的形成和演变都与古人的生产生活密切相关,不仅仅是时光的记忆,更是连接过去与现代的一座桥梁。不同的节日,往往与农业生产、天文观测和社会习俗息息相关。

古代节日的天文与农耕背景

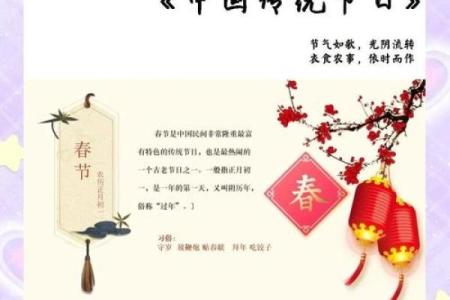

农耕文化的兴起使节日成为了对自然规律和生产周期的敬畏与庆祝。从最古老的“祭天”开始,节日与天文观测密切相关。以春节为例,农历新年恰逢冬季的尾声,是天文周期中的“立春”时节。在古代,农民在这个时节开始为新的耕作季节做准备,辞旧迎新,祈求风调雨顺、五谷丰登。古书《礼记》中提到,春节不仅是庆祝岁月的更替,还是祭祖的时刻,祈求祖先保佑后代子孙繁荣昌盛。传统习俗如贴春联、放鞭炮、吃饺子等,都有其文化背景,这些活动都是古人对自然、社会和家庭的深深敬意。

节日与社会习俗的紧密结合

随着社会的发展,节日的传统习俗也逐渐形成,并融入到日常生活中。端午节作为另一重要的传统节日,源于古人对天文变化的观察和农耕生活的需要。《左传》中的记载显示,端午节与“五月五”这一时间节点密切相关。古人通过观察夏至后的农田变化,定于此日举行祭祀活动,驱除瘟疫,保佑庄稼丰收。传统的端午节习俗如赛龙舟、吃粽子,不仅有着浓厚的民俗色彩,还包含着驱邪祈安的文化象征。

端午节的起源亦与屈原的忠诚事迹紧密相连,这一历史事件成为了节日文化的精神象征。从饮食习惯到节庆活动,端午的传统礼仪展现了古人如何通过祭祀活动与自然对话,表达对自然、社会和个人命运的掌控。吃粽子和赛龙舟,不仅是对节日的庆祝,也象征着对家国的忠诚与民族的团结。

现代节日传承与创新

进入现代社会,传统节日的意义和庆祝方式发生了变迁。随着社会的进步,很多节日活动变得更加多样化,但这些节日的核心价值依然未曾改变。以中秋节为例,虽然中秋节源自农耕社会对月亮的崇拜及丰收的庆祝,但在现代,节日庆祝方式已不限于家庭团聚,越来越多的文化活动和商业庆典也将这一传统节日推向了更广泛的社会层面。从月饼的传统制作到如今的创意月饼,现代人在传承传统的同时,也在不断创新与融合,让节日文化在当今社会中焕发新的生机。

当代的中秋节,不仅有着强烈的家庭团圆象征,企业和政府也会在此时推出各类促销活动。现代技术的应用,如通过社交媒体传播节日问候、网络购物促进节日消费,也让这一传统节日增添了新的活力。尽管社会环境发生了巨大变化,但中秋节依然保留了传统文化的精髓,特别是在传承月亮崇拜和团圆文化方面,表现得尤为突出。

节日作为文化的重要载体,不仅仅是对传统文化的回顾,更是现代社会对历史记忆的重新诠释与赋能。无论是农业文明的根基,还是现代社会的创新元素,都让这些节日的传承更加丰富和多元。在今天,节日成为了连接过去与未来、传统与现代的一座文化桥梁。

起名大全

最近更新

- 2026年03月02日结婚日子有没有选对? 今日办婚礼合适吗?

- 2026年农历正月十七提车合不合适? 今日提车买车有问题吗?

- 如何破解命运密码?时柱揭示你未曾察觉的玄机

- 五行饮食格局:揭秘你的性格密码,如何调整更和谐?

- 2026年农历正月十三结婚是否合时宜? 今日办喜事好吗

- 2026年02月28日结婚合良辰吗? 办喜事有问题吗?

- 女孩名字用玉字的五行解析与寓意美好度分析

- 姓湛有什么有涵养的女孩名字?高分名字推荐

- 女孩用娅字取名好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 求推荐干姓潇洒飘逸的男孩名字,寓意深远的那种

- 2026年02月27日结婚是好日子吗? 今日办婚礼好吗

- 2026年03月26日是否宜搬家? 搬家入宅行不行?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气