养生与节令结合的传统节日探秘

在中国传统文化中,节令和养生息息相关。人们根据四季变换调整生活方式,尤其是在传统节日里,许多习俗与养生密切相连。这些节令不仅仅是时间的标记,更是天文与农耕智慧的体现。通过探讨不同节日的由来与习俗,我们可以更好地理解养生的深层次意义。

节令的起源与农耕智慧

中国的传统节日大多与农业生产周期紧密相关。农耕文明的发展促使人们逐渐根据季节的变化,调整作息、饮食与生活方式。尤其在节令的节点上,人们更加注重如何适应气候的变化,避免因季节变化带来的不适。

例如,春节作为一年之始,其重要性不仅仅是庆祝新的一年,更与冬季的寒冷气候相关。冬季是阴气最重的时节,气候寒冷,人体容易出现虚弱、免疫力下降等问题。此时,人们在春节期间大力倡导“进补”习俗,尤其是通过食补来调节身体。例如,春节时家家户户常会吃羊肉、鸡肉等高蛋白食物,以增强体力、温暖身体。根据《黄帝内经》中的记载,冬季应适当“藏养”,多吃温补食物,避免寒气侵入身体。

传统习俗与饮食文化

与春节紧密相关的另一个节令便是中秋节。中秋节象征着丰收与团圆,也代表着秋季的到来。秋天是干燥的季节,空气中的湿气较少,容易导致人体出现干燥、失水等症状。为了避免这一季节带来的身体不适,中秋节的传统饮食往往会强调润肺、滋阴。

根据《本草纲目》的记载,秋季最适宜食用具有润肺功效的食材,如银耳、枸杞、蜂蜜等。在中秋节,人们常常以月饼为中心,配合饮茶、吃水果,既有节日气氛,也有养生效果。月饼的主要成分,如豆沙、五仁等,富含丰富的营养,能够补充身体的能量。同时,中秋的赏月活动也是一种释放压力、放松身心的方式,有助于调节人的心理健康。

现代传承与节令养生

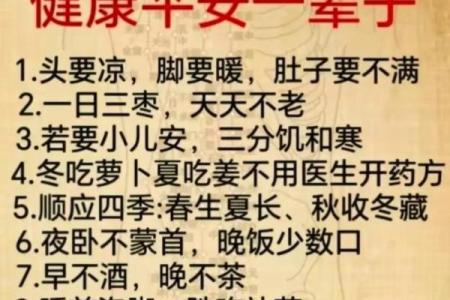

在现代社会,尽管生活方式发生了巨大的变化,但许多传统节令和养生习惯依旧传承下来。尤其在一些城市中,节日养生已成为人们生活的一部分。在节令到来时,现代人更加注重通过科学饮食和适度锻炼来维护身体健康。

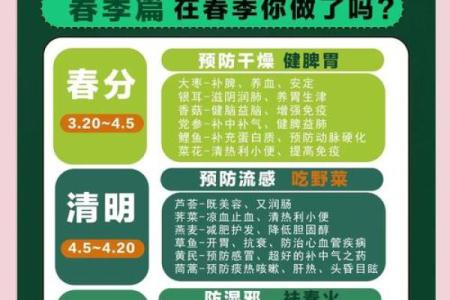

例如,随着科技的发展,现代人更注重食材的搭配和营养的均衡,而不仅仅是传统的“进补”。现代人逐渐理解节令养生的原理,春季应注意养肝,夏季则要保持心脏的活力,秋季适合润肺,而冬季则要保暖,进补。

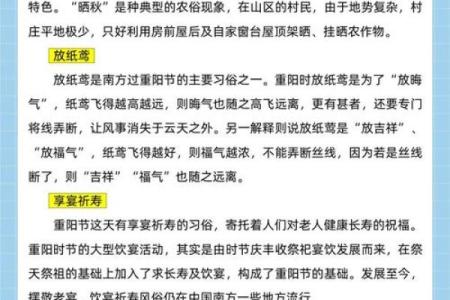

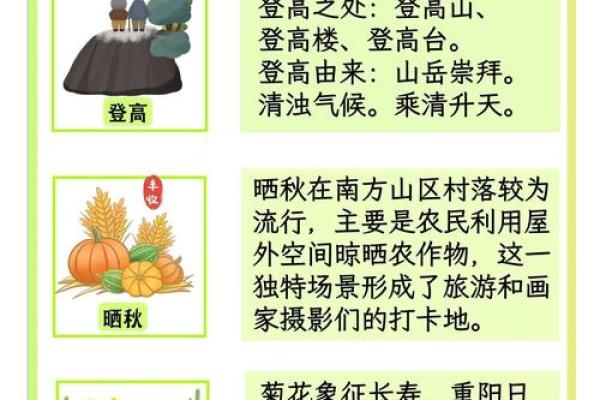

在一些传统节日里,养生文化不仅通过食物得到体现,还通过节日的活动延续下去。例如,端午节的赛龙舟和吃粽子传统,既有纪念意义,也有健身作用。龙舟赛不仅锻炼了体力,还寓意着在逆境中奋力拼搏,象征着坚持与健康的生活态度。

通过这些传统节日,我们可以看到,养生与节令的结合不仅仅是民间习俗的传承,更是一种对自然规律的顺应和生活智慧的体现。无论是古人的农耕文化,还是现代社会的健康理念,节令和养生的关系都显得尤为重要。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气