建军节养生秘籍:通过传统养生法提升身体素质

传统养生与农耕文化的渊源

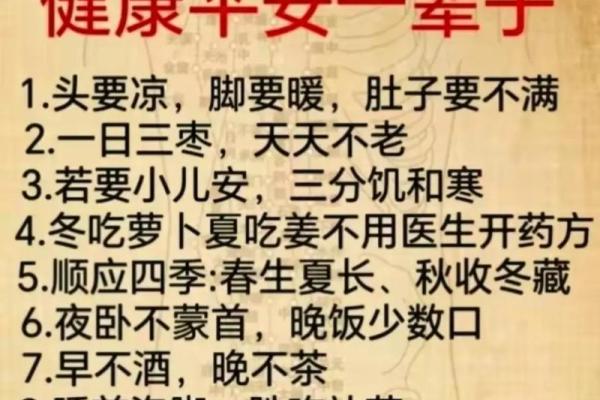

在中国古代,农耕文化与自然变化息息相关。每年的节令更替,不仅影响农事生产,也直接与人们的生活方式和养生之道紧密相连。古人通过观察天象和四季变化,发展出了一套适应自然、顺应天时的养生方法。尤其是与传统节令相关的养生法,往往蕴含着深厚的文化内涵。

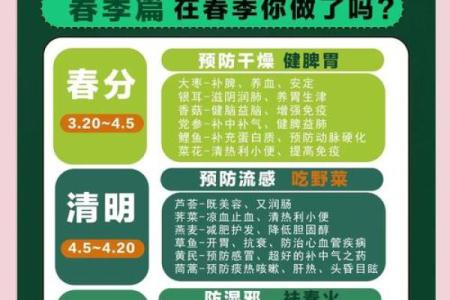

例如,农耕社会注重春耕秋收,这种季节性的劳作节奏决定了不同季节有不同的养生方式。在春季,气候温暖,万物复苏,是养阳的时机。此时,古人提倡早睡早起、适量运动以促使身体的新陈代谢。到了秋冬季节,气候转凉,养生重点则转向了养阴护肺。人们通过进补食物、避免剧烈运动来增强体力,准备过冬。

传统习俗中的饮食养生

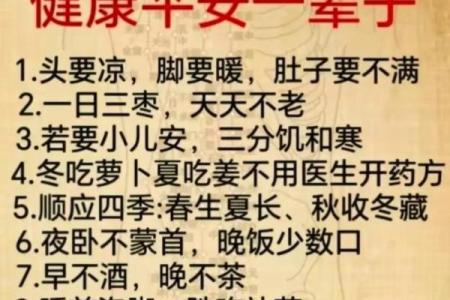

中国的传统饮食文化十分讲究季节性与平衡性。在节令变化的关键时刻,特定的食物常常成为养生的“必备良药”。例如,在每年冬季,很多地区的人们会食用羊肉、鸡肉等温补性强的食物,以增强身体抵抗力。而在夏季,人们则倾向于食用清淡的食物,如绿豆汤、冬瓜等,以消暑降温、去火养阴。

传统中医的养生理念也深深影响了中国人的饮食习惯。通过食疗调节体质,已成为古老而行之有效的养生之道。经典的《黄帝内经》中提到,“食为先,药为后”,强调了饮食与身体健康的密切关系。无论是冬季的滋补汤品,还是夏季的解暑饮品,食物的选择不仅是口味的追求,更是与季节变化、身体需求紧密结合的养生法宝。

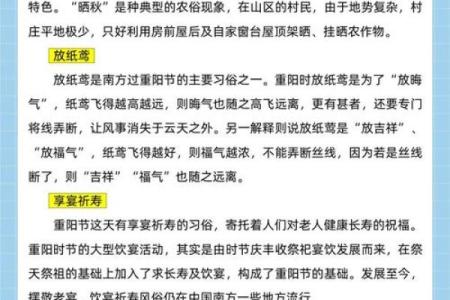

活动养生与传统节令

除了饮食,传统的节令活动也是养生的重要组成部分。无论是春节的舞龙舞狮,还是清明时节的踏青郊游,古人通过这些节令活动保持身体活力,增强免疫力。例如,在冬至前后,人们会进行“冬练三九”的习惯,通过适度的户外活动,增强体魄,抵御寒冷。

这种节令性的活动与现代的养生理念不谋而合。现代医学研究表明,适量的户外运动能够有效增强身体的免疫系统,促进血液循环。因此,传统节令中的“活动养生”不仅具有文化历史的意义,也为现代人提供了实用的健康指导。

从文化到科技的结合

进入现代社会后,传统养生方法并没有消失,反而在科技的帮助下得到了更加广泛的传播和传承。如今,随着对健康生活的重视,越来越多的人开始关注传统养生方式,并将其与现代医学和科技相结合。传统的食疗、运动、作息等习惯,经过现代的研究和实践,逐渐成为健康管理的一部分。

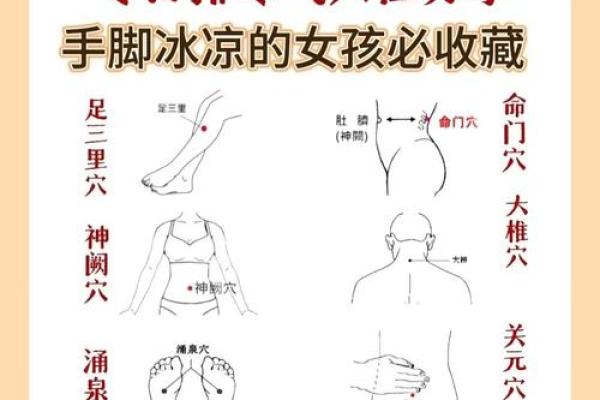

例如,现代养生倡导者会结合中医理论,通过定期的食疗、按摩、气功等方式,帮助现代人缓解压力、增强体质。而随着健康监测技术的普及,许多传统的养生方法与现代的健康数据相结合,使得养生不再仅仅依靠经验,而是基于科学的分析和指导。

通过这种方式,传统养生不仅在节令变化中找到了新的传承方式,也为现代人的健康生活提供了可操作的方案。无论是在忙碌的工作中,还是在追求健康的过程中,传统的养生智慧依然是我们不可或缺的健康宝典。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气