羌族节日中的民间信仰与社会功能

羌族是中国古老的民族之一,具有丰富的文化传统与悠久的历史。随着历史的变迁,羌族的节日逐渐成为他们文化和信仰的重要体现。节日不仅是民众的团聚时刻,也承载着深厚的民间信仰与社会功能,尤其是在农耕和天文等领域的影响下,形成了独特的节庆风貌。

羌族节日的起源与农耕信仰

羌族的节日大多与农业生产周期紧密相连。农耕文化在羌族生活中占据了核心地位,因此节日多与丰收、祭祀和农事活动息息相关。例如,羌族的“火把节”便是与丰收密切相关的节庆。这一节日通常在每年农忙季节结束时举行,意味着辛劳的农耕工作告一段落,迎来了一年的丰收。这一节日的起源可追溯至远古时期,当时人们通过祭祀火神和祖先,祈求来年五谷丰登,村庄安康。

火把节不仅是祈求丰收的日子,更蕴含了对自然和宇宙力量的敬畏。火把象征着光明与力量,古人认为通过点燃火把,可以驱赶邪灵和不祥之物,保护人们免受灾难。而通过舞火把、跳火堆等活动,象征着驱邪保安的精神。这些活动的背后,是深厚的农耕信仰以及人与自然和谐共生的哲学思想。

天文信仰与节日活动的关联

羌族的节日也常常与天文现象相关,尤其是与太阳、月亮和星辰的变化密切相关。古羌人对天象的观察非常细致,并通过节日活动来表达对天神的敬畏和祈求。

例如,羌族有一种名为“二月二”的节日,这一天通常是在春季的第二个月举行,正值阳气初生、万物复苏的时节。此时,羌族人会通过祭月、舞龙舞狮等仪式,来祈求天神赐予丰收的恩典。“二月二”不仅是人们庆祝春天到来的节日,也是为了感谢自然界的变化带来生命力的复苏。通过这种祭天的方式,羌族人将天文与节庆活动巧妙结合,表现出他们对宇宙的敬畏及对大自然力量的尊崇。

这种天文信仰渗透在节日的各个细节中,形成了羌族特有的天文节庆体系。而节日的活动内容不仅仅是形式上的祭祀,它们在村落中具有强烈的社会功能,强化了社区成员之间的凝聚力,传递了人类与宇宙、自然和谐共生的哲学思想。

现代传承与节日文化的延续

尽管现代社会的节奏日益加快,许多传统的民间信仰和习俗逐渐消失,但羌族的节日文化依然顽强地在一些地区得到传承和发扬。在现代的火把节和“二月二”祭祀中,人们不仅延续了古老的祭祀仪式,还通过歌舞、比赛和集会等形式增进了彼此的互动与文化认同。

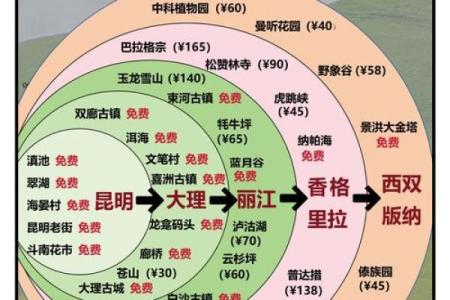

随着旅游业的发展,羌族的节日活动也吸引了大量游客,成为了展示羌族文化的窗口。当地的村民通过现代化的方式,将传统节庆活动与现代娱乐元素相结合,既保留了传统信仰的精髓,又增加了节庆的娱乐性与观赏性。这不仅让更多的人了解了羌族的文化,也为当地的经济发展注入了新的活力。

今天,羌族的节日文化不仅仅局限于农耕和天文信仰的领域,它已经发展为一种融合了历史、文化、娱乐和社会功能的多元化节庆活动。在现代化的背景下,这些节日文化依然发挥着重要的社会作用,成为羌族人身份认同和文化传承的重要载体。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气