所以节日的文化解读与节令饮食的关系

节令饮食与节日文化紧密相连,不同的节日不仅代表着人们的情感和寄托,也与人们的生产生活密切相关。通过解读节日文化及其饮食习俗,我们可以感受到农业和天文对节令的深远影响。从古至今,节令饮食不断传承,映射出时代的变迁与人们对自然的尊重。

农耕文化的起源与节令饮食

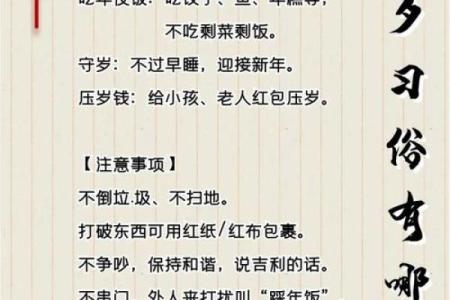

中国传统节日往往与农耕社会的生产周期紧密相连。比如,春节作为农历新年的开始,象征着新的农耕季节的到来。根据《礼记》记载,春节期间的年夜饭通常包含鱼、饺子、年糕等食物。这些食物不仅象征着丰收与富贵,也寄托着人们对来年好运的期待。鱼代表“年年有余”,年糕则象征“步步高升”,饺子形状类似元宝,寓意着富贵和财运。

春节的饮食习俗反映了农耕社会对农业丰收的重视。农耕文化的核心思想是“天时地利人和”,节令饮食的选择也因此与自然季节变化息息相关。年夜饭的丰富不仅仅是对食物的享受,更是一种对大自然丰收的感谢与庆祝。

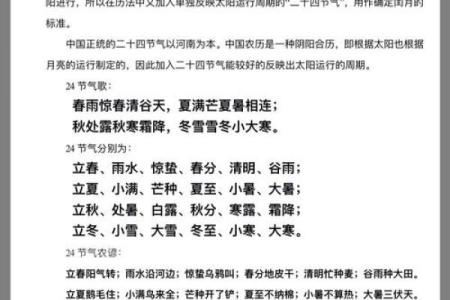

天文知识与节令饮食的结合

除了农耕文化,天文知识在节令饮食中的影响也不可忽视。中秋节便是天文与饮食文化结合的典范。《月令七十二候集解》提到,中秋节是秋季的一个重要节令,这个时节月亮最圆,正是农民完成一季劳动后的休息时光。中秋的传统食品月饼,正是为了庆祝这一时刻,寓意着团圆与丰收。

月饼的馅料丰富多样,从豆沙到五仁,再到现代的冰皮月饼,每种月饼都有其独特的寓意。月饼的圆形象征着家庭团聚,内馅的甜美则象征着生活的富足与甜美。而“十五的月亮十六圆”这一说法,反映了古人对天文的细致观察和对月亮周期变化的理解,这一节令饮食的选择也传承了千年,至今仍为人们所喜爱。

饮食习俗的演变与创新

进入现代社会后,节令饮食的形式虽然发生了一些变化,但其背后的文化含义依然得以保留。在现代的节日庆典中,尽管我们不再依赖农耕生产,但对节令的尊重和对传统的传承依然存在。以端午节为例,粽子作为端午的传统食品,依然被广大群众所喜爱。尽管如今的粽子品种更加丰富,从传统的咸肉、蛋黄粽到创新的甜品粽子,粽子的形式多样化,但它象征的“驱邪避灾”和“纪念屈原”的文化意义依旧不变。

与此同时,现代社会的节令饮食更加注重健康与营养。例如,春节期间的年夜饭中,绿色蔬菜逐渐取代了传统的油腻肉类,反映了现代人对健康饮食的重视。而在中秋节,月饼也逐渐出现了低糖、低脂的健康版本,迎合了现代人对健康生活的追求。这种变化表明,节令饮食的创新并未抹去其文化根基,反而使得传统习俗在现代社会中焕发新生。

节令饮食不仅仅是节日庆典中的美味,更是千百年来文化与历史的积淀。它是农耕与天文知识交织的结果,是传统与现代相结合的产物。每一道节令食品背后,都藏着人们与自然、历史、家庭的深厚情感。

起名大全

最近更新

- 郝姓取清新自然的名字,女孩名字有哪些灵动俏皮的?

- 2026年农历四月初四开业有问题吗? 开业吉日宜忌查询

- 想给嵇姓宝宝起个富有创意的名字,男孩名字怎么选?

- 2026年05月21日是否为安门好日子? 今天安装入户门怎么样?

- 梁五行格局揭秘:性格解析中的五大奥秘

- 姓赵清新淡雅的女宝宝名字,如何取才够独特?

- 陆姓蕙质兰心的男孩名字,有哪些清新自然的?

- 2026年农历三月廿二订婚有没有问题? 定下亲事是好日子吗?

- 诗词中的重阳节:秋高气爽与养生文化的结合

- 2026年05月19日动土是否大吉? 动土建房吉日指南

- 如何通过节日关注残疾人群体的权利与福祉

- 2026年05月07日是否是订婚吉日 今日定亲算不算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气