如何在调整作息与饮食以养生

调整作息与饮食,既是生活中的基本需求,也是养生的关键。古往今来,无论是天文的变化还是农耕的季节,均深刻影响着人们的日常生活和饮食习惯。通过理解这些历史背景,我们可以更好地调整自己的作息和饮食,达到养生的效果。

农耕起源:节气与饮食的结合

农耕社会的形成促使人类逐渐与自然节律建立了紧密的联系。在古代中国,节气的变化对作息和饮食的调整起着重要作用。根据《黄帝内经》记载,春夏秋冬四季的气候变化直接影响了食物的选择和饮食的规律。春季,气温回升,万物复苏,适合吃一些辛温的食物以帮助阳气升发;而在秋冬季节,则需要进食一些温补的食物来抵御寒冷,并帮助身体储存能量。

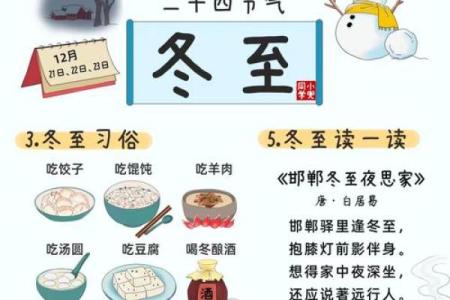

与此同时,古人根据天文和农事的变化,调整作息和饮食。例如,《农书》中提到,春耕时节人们应早睡早起,配合早春的气候,早起活动,吃一些清淡易消化的食物,增强体质。而冬季则建议早睡晚起,以更好地适应寒冷的气候,饮食上多以温热食物为主,如羊肉、鸡汤等,增强身体的阳气。

天文与活动:夜晚与昼夜调节的智慧

在古代中国,人们的作息时间与天文现象密切相关。《周礼》记载了古代官员的作息制度,强调“日出而作,日落而息”,这一作息时间与日光的变化息息相关。白天的劳作和夜晚的休息,构成了古人生活的基本规律。这一规律并非单纯的生物钟问题,它与天文学的观察、农时的安排紧密相连。

夜晚的休息,不仅仅是为了消除一天的疲劳,也是养生的重要环节。夜晚进入深度睡眠阶段时,人体的免疫系统和修复机制最为活跃。而天文的影响则提醒人们,在不同的季节中,作息时间也要有所调整。例如,冬季白天短,夜晚长,人们自然会早睡早起,以适应季节的变化;而夏季白天长,夜晚短,则作息时间会适当延长,保持足够的活动时间。

健康饮食与规律作息的结合

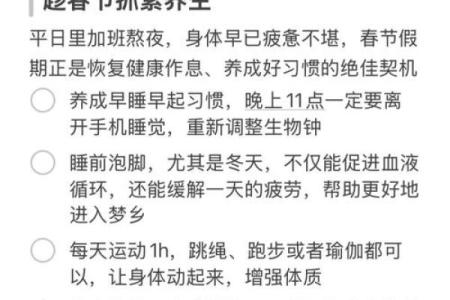

进入现代,随着社会节奏的加快,人们的作息时间和饮食习惯发生了很大的变化。然而,传统的作息和饮食智慧依然在许多现代养生理念中得到了传承。如今,很多养生专家提倡“早睡早起,清淡饮食”的生活方式。现代医学研究也证实了这一点:合理的作息时间不仅能提高工作效率,还能有效增强免疫力,预防许多疾病。

现代社会对饮食的要求也越来越高,许多人开始注重食物的营养搭配,倡导多样化的饮食结构。如同古代的季节性食物选择一样,现代人也应根据不同季节调整饮食。春季要以新鲜蔬菜为主,补充维生素;夏季则应多吃水果,保持体内的水分平衡;秋冬季节则适合进食一些温补的食物,如红枣、桂圆等,帮助增强身体的免疫力。

通过结合古代的天文和农耕智慧,以及现代医学的研究成果,我们能够更好地调整作息与饮食,以实现真正的养生目的。这不仅是对传统文化的传承,也是对现代生活方式的积极回应。

起名大全

最近更新

- 2026年05月10日动土是上上吉时吗? 今日动土修造好吗

- 2026年04月20日算不算搬家好日子? 今日乔迁新居好吗

- 2026年04月09日提车是否合时宜? 提车是否是好日子?

- 2026年04月04日是否符合结婚吉日? 办喜事吉日指南

- 满族重要节日中的神话传说与历史记忆

- 2026年04月19日是否是搬家吉日 今日搬家入宅有没有问题?

- 如何在调整作息与饮食以养生

- 林奕含八字解析:你真的懂命运玄机吗?命运反转的秘密

- 九月天文节日盘点:星空下的传统与民俗

- 2026年农历三月廿三是否宜动土? 今天动土怎么样?

- 2026年04月03日结婚能算好日子吗? 办婚礼吉日宜忌

- 2026年04月18日搬家符不符合黄道吉日 今日乔迁新房算不算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气