养生与节令变化的完美结合

随着四季更替,气候的变化不仅影响着自然界的万物生长,也在千百年来深刻影响着人类的生活方式。古人根据节令的变化制定了许多养生之道,尤其是在农耕社会,节气的划分不仅有助于农作物的生长,还与人们的健康息息相关。今天,我们将通过历史的视角,深入探讨这一文化传承,并结合现代生活,看看这种养生智慧是如何延续至今的。

农耕时代的养生智慧

农耕时代,农业生产直接关系到人们的生计。为了顺应自然界的节律,古人形成了独特的生活习惯和健康理念。节令的变化常常被用来指导人们的饮食和作息,确保在不同季节中能够适应环境的变化,保持身体的平衡。典籍中常见“春养肝,夏养心,秋养肺,冬养肾”这样的养生理念,体现了人们对季节变化的深刻理解。

以《黄帝内经》为例,这部经典医学书籍详细阐述了“天人相应”的理论,强调了人体与自然界的和谐共生。在春季,天气温暖,万物复苏,人体的阳气开始升发,适合进行适度的运动以促进血液循环。在这一季节,人们注重食用有助于增强肝气的食物,如绿叶蔬菜和新鲜水果,以平衡体内的肝气。

节令变化中的传统习俗

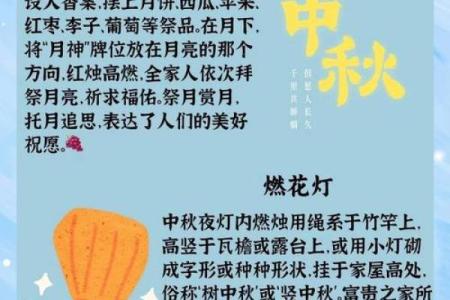

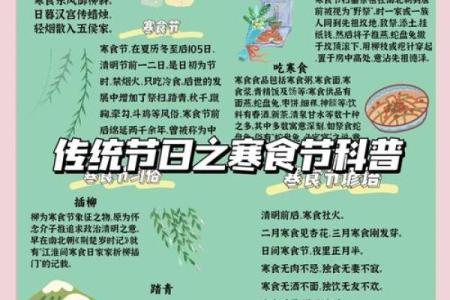

节令的变化不仅仅体现在饮食上,还反映在节令活动中。中国的传统节日,如春节、端午节、中秋节等,都与节令的变化密切相关。每个节日都有其独特的习俗和饮食文化,这些都在无形中形成了与节令相适应的养生方式。

例如,在冬季,许多地区有着冬至吃饺子的习惯。根据《食疗本草》记载,冬至是阳气开始回升的时刻,吃饺子能够温暖身体,防止寒冷入侵。同时,冬至也是养肾的时节,因此冬至的饮食以滋补肾脏为主,如羊肉、枸杞等。

端午节则是另一节令变化中的养生节日。端午节吃粽子的习惯不仅是为了纪念屈原,更是因为夏季潮湿多病,粽子的粽叶和糯米具有一定的药用价值,能够祛除体内的湿气,增强抵抗力。

现代社会的养生传承

进入现代社会后,科技的发展使得我们与自然节令的联系越来越疏远,但传统的养生智慧并未消失。如今,许多人依旧根据节令调整饮食和生活方式,适应不同季节对身体的影响。

例如,在现代社会,许多人在夏季保持清淡饮食,避免油腻食物,而在冬季则适当增加热量,以帮助抵御寒冷。此外,现代养生中也常见“春夏秋冬”的养生法,虽然没有古代那样深入的哲理,但通过食物和作息来顺应季节变化,已成为人们生活的一部分。

现代人对养生的关注逐渐从单纯的食疗转向综合的生活方式调整。健身、瑜伽、冥想等活动越来越被人们视为养生的一部分,这些活动能够帮助人们在繁忙的都市生活中找到平衡,减轻压力,从而保持身心的健康。

养生与节令变化的结合,体现了人类对自然的敬畏与智慧。在历经数千年的文化积淀后,这些传统习俗和健康理念仍然指引着我们如何与四季变化和谐共处,保持身体的最佳状态。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

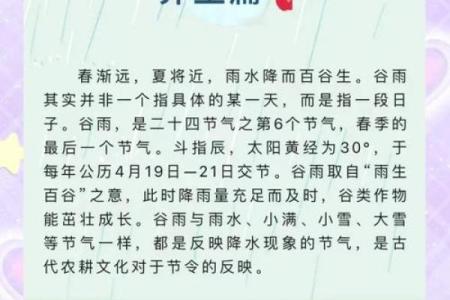

- 节气