养生与文化节庆:如何用传统习俗驱散冬季寒意

冬季寒气袭人,很多人感到体力下降、精神不振。在传统文化中,冬季不仅是自然界寒冷的时节,也是养生与文化节庆的重要时刻。自古以来,农耕文化与天文观念影响了人们的生活习惯,而通过节庆和习俗,人们有意识地通过饮食和活动来调养身体、驱散寒意。

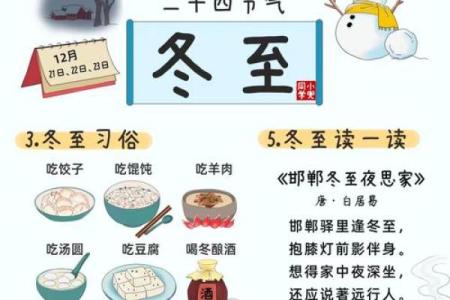

一、冬至节气的养生智慧

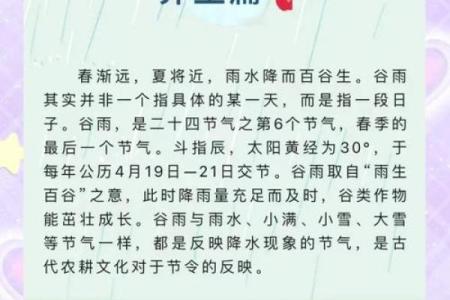

冬至是二十四节气中最重要的节气之一,通常发生在每年12月22日前后。冬至是白昼最短、黑夜最长的一天,标志着阳气的开始回升。中国古代的天文观念认为,冬至过后,阳气逐渐生发,是最适宜补养身体的时节。这个节气的养生习俗多与温补、储藏精力相关。

在传统习俗中,冬至食补是一项重要内容。人们通常食用“冬至饺子”,寓意着包裹住寒冷,温暖身体。饺子的形状像耳朵,传说冬至吃饺子可以保暖耳朵,避免因寒冷引起的耳疾。此外,冬至吃羊肉也是常见的习惯。羊肉温补,适合在寒冷的季节中增强体力,抵御外界的寒气。古籍《黄帝内经》中有记载:“冬季养藏,保暖御寒。”这与冬至的气候特征以及养生理论相一致,强调了这一时期身体保养的关键。

二、腊八节的文化传承与养生

腊八节起源于农耕时代的祭祀活动,主要是为祭祀祖先和天神,祈求来年的丰收。腊八节的核心习俗之一是“腊八粥”,这道食物至今仍然是冬季养生的代表之一。腊八粥由多种谷物、豆类、坚果、果干等食材组成,寓意着五谷丰登、健康长寿。腊八粥有着极高的营养价值,可以帮助人们补充体力、增强免疫力,尤其适合寒冷的冬季食用。

腊八节的文化内涵不仅仅局限于食物,还包括一系列传统活动,如扫尘、祭祖、吃腊八粥等。这些习俗不仅是驱寒保暖的方式,也让人们在忙碌的生活中找到了情感的寄托和精神的慰藉。根据《礼记》中的记载,腊八节还有一种习俗是“腊祭”,通过祭祀仪式,寄托对祖先和自然的敬畏之心,这也体现了人与自然和谐共生的哲学思想。

三、现代传承中的冬季养生

现代社会的快节奏生活使人们面临着更多的寒冷与压力。然而,许多传统习俗仍然在现代社会中得到传承与实践。例如,许多城市在冬至和腊八节期间,会组织传统文化活动,让年轻一代也能感受到节庆带来的文化氛围。在一些中医养生馆,冬至时节的养生课程和腊八粥制作活动成为了受欢迎的项目,大家通过集体学习传统饮食文化,增强体质、调节身心。

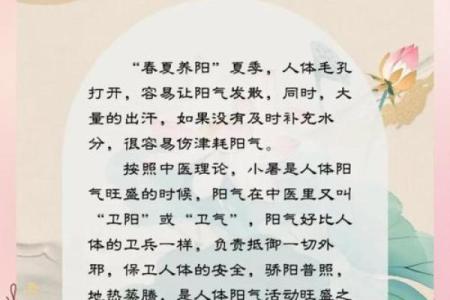

此外,现代人对冬季养生的关注不仅仅限于饮食和活动,还注重通过科学的养生方式,如温泉、瑜伽、艾灸等手段进行保养。这些养生方式虽然有现代的科学背景,但其核心思想和传统文化中的养生理念不谋而合。中医理论强调“顺应天时”,冬季养生应“藏”而不“泄”,通过适当的保暖和食补来增强身体的抗寒能力,这与传统节庆中强调温补的饮食习惯一致。

每年的冬至和腊八节,正是通过这种传承与创新的结合,使得传统习俗在现代社会中得以焕发新的生命力,成为现代人对抗严寒、强身健体的重要途径。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气