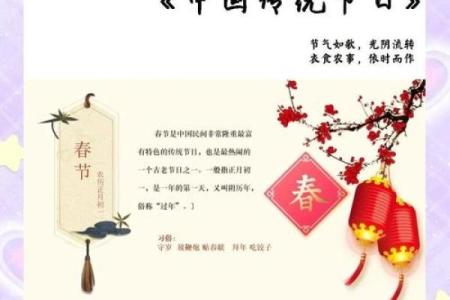

透过节日看中国文化的丰富多彩

中国的节日文化博大精深,千百年来承载着丰富的传统和精神。在这些节日的庆祝活动中,我们不仅可以看到中国人民的智慧和情感表达,还能感受到深厚的文化根基。从农耕社会到现代都市,节日的传承一直在不断发展,成为文化传递的重要桥梁。

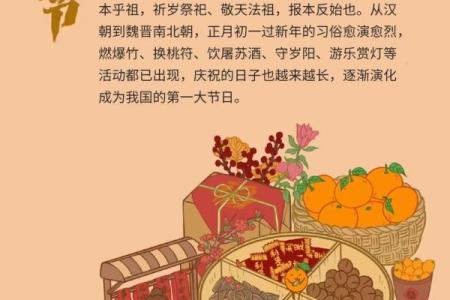

春节的起源与习俗

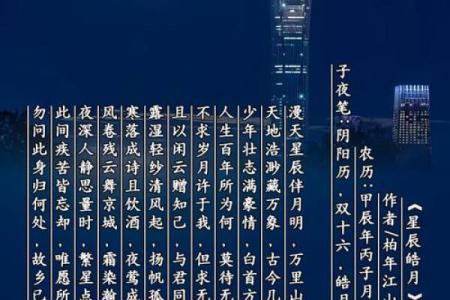

春节,作为中国最重要的传统节日之一,其起源可追溯到远古时期的农耕文化。在农耕社会,春节标志着一年的结束和新的一年的开始,象征着丰收与希望。农历腊月的最后一天,农民会进行大扫除,寓意着去除一年的晦气,迎接新年的到来。这一习俗至今仍然广泛流传。

春节的传统习俗十分丰富,最具代表性的便是团圆饭和放鞭炮。团圆饭象征着家族的团聚与和谐,体现了中国文化中对家庭关系的重视。与此同时,放鞭炮的习俗源自古时驱逐“年兽”的传说,鞭炮的响声被认为能赶走邪恶,带来好运。

在《礼记》一书中,春节的庆祝活动就有详细记载,古人以祭祀祖先、恭迎新春的方式来表达对天地自然的敬畏与感恩。如今,这些习俗已经成为了春节的重要组成部分,不仅是人们日常生活的一部分,也展现了中国文化深厚的历史底蕴。

端午节的起源与习俗

端午节起源于纪念古代爱国诗人屈原的故事。屈原的死因与当时的社会动荡息息相关,他投江自尽后,百姓纷纷投粽子入江,以此希望鱼类不去吃屈原的遗体,体现了古人对英雄的崇敬与纪念。这一传统逐渐演变成了端午节的主要习俗——包粽子、赛龙舟。

端午节的食物中,粽子作为最具代表性的传统美食,不仅美味可口,还承载着深厚的文化寓意。包粽子的形式多样,不同地区的人们会根据当地的风俗,选择不同的馅料和包法,这种文化多样性展示了中国文化的宽广性与包容性。

《史记》及《楚辞》是端午节历史的两大经典文献,屈原的《离骚》更是赋予了端午节深刻的文化内涵。在这些典籍中,屈原通过诗歌表达对国家和民族的忠诚与悲悯,而这些情感通过端午节的祭祀活动得到了长久的传承。

现代的节日传承

随着时代的变化,现代的节日庆祝形式也在不断变化。然而,不变的是人们对传统文化的认同与传承。在现代社会,许多传统节日依旧在日常生活中占据着重要地位,尤其是春节、端午节、中秋节等。这些节日不仅是家庭团聚的时刻,也成为了社会凝聚力的重要体现。

例如,春节期间,除了传统的家庭聚会外,很多城市还会举办各式各样的民俗文化活动,如灯会、庙会、舞龙舞狮等,体现了民众对传统文化的热爱与传承。同时,随着科技的发展,现代人通过网络平台和社交媒体也在新的方式中表达对节日的庆祝,形成了新的节日文化形式。这些现代化的庆祝活动不仅增加了节日的多样性,还帮助人们在快速变化的社会中找到文化认同。

通过现代的节日庆祝方式,传统节日不仅得以延续,而且不断与时俱进,形成了更加丰富和多元的文化景观。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气