古老农耕节令与现代生活的奇妙契合

春天是万物复苏的时节,农民们开始忙碌于田间,而这个时期也常常伴随着丰富的节令活动。这些活动不仅在农业生产上具有重要意义,也在千百年来成为了人们生活中的传统习惯,尤其是在现代社会中,许多传统习俗仍然与我们日常生活息息相关。

农耕与天文的关系

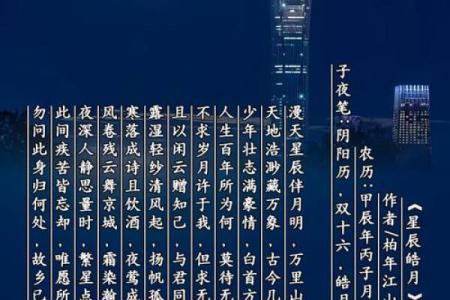

古代中国的农耕节令不仅与农业生产密切相关,还与天文变化有着深刻的联系。根据《周礼》记载,古人根据太阳、月亮和星宿的变化来决定农事活动的时机。这种天文与农耕的结合,体现了天人合一的思想,能够帮助古人更好地掌握农业生产的规律。例如,二十四节气便是根据太阳的位置来划分的,每个节气对应着一个特定的气候变化和农业活动。

在古代,春节是农耕社会的重要节令之一,它标志着冬季的结束和春季的到来。春节的习俗中,祭祖和祈求丰收是最为重要的环节。在古代,农民们会在春节前后举行祭天祭地活动,感谢天地的庇佑,并祈求来年风调雨顺,五谷丰登。这一传统习俗不仅仅是为了祈求丰收,也让人们与自然界保持和谐的关系。

传统习俗:饮食与活动

春天是农业活动的起点,而人们的饮食习惯也与节令息息相关。古人认为,春季是养生的关键时期,因此在这段时间里,食物的选择尤为讲究。《黄帝内经》提出,春季应注重清淡和温补,避免过重的油腻食物。此时,人们喜欢吃一些具有清热解毒作用的食物,如春笋、香菜、莴苣等,这些食物不仅有助于清肠排毒,还能为身体提供足够的营养。

此外,春天还是节令活动的繁忙时节。古代人们在春季常举行“踏青”活动,尤其是在清明节期间,人们会携家带口去郊外踏青,享受大自然的美好。这种活动不仅是对自然的亲近,也是对劳动的赞美。在现代,这种踏青活动仍然是春季的热门习俗,虽然形式和内容有所变化,但核心依然是放松身心,亲近自然。

历史案例:农耕节令与现代生活的传承

虽然时代已经发生了巨大的变化,但许多古老的农耕节令与现代生活依然存在着奇妙的契合。一个典型的例子便是清明节。清明节最初是祭扫祖先的日子,同时也标志着春耕的开始。在这个节日,传统的扫墓活动让人们铭记先人的恩德,同时也提醒现代人珍惜生命,尊重自然。

在现代社会,清明节虽然失去了当年的农业意义,但仍然保持了许多传统活动,如扫墓、踏青等。尤其是踏青,成为了现代人放松心情、享受大自然的一种方式。这一传统习俗在现代城市中得到了广泛的传承,人们不仅在清明节期间去郊外踏青,也将这种亲近自然的活动融入到日常生活中。现代人通过这类活动,进一步体会到与自然的和谐共生,这也可以看作是古老农耕节令在现代社会中的一种延续。

通过以上历史案例与现代传承的分析,可以看出,古老的农耕节令与现代生活并非割裂,而是通过不断的传承与创新,依然在现代社会中焕发着新的活力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气