节日文化大揭秘,背后隐藏的习俗与信仰

每一个节日背后,都有着深刻的文化底蕴和习俗的传承,许多习俗的起源可以追溯到古代的农耕文化或天文观测。今天,我们将从两个历史案例以及现代的传承中,探讨节日文化中隐藏的习俗与信仰。

农耕文化中的节日起源

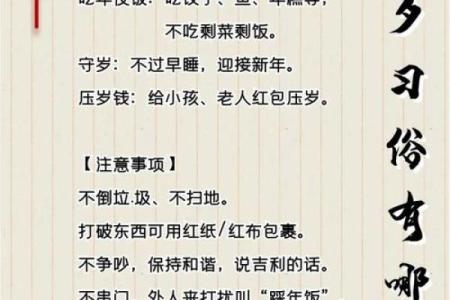

中国传统节日中的很多习俗与农耕文化密切相关。春耕秋收、四季更替,这些自然现象深刻影响着古人对节气和节日的理解。例如,春节的起源便与古代农耕的循环密不可分。春节作为农历新年的开始,象征着农田一年的轮回。古人相信,春节这一天是新一年的开始,万物复苏,气运更新,所以家家户户都会进行大扫除、贴春联,寓意驱除一切不祥之物,迎接新的希望。

此外,春节期间的“年夜饭”也是一种农业信仰的体现。年夜饭上常常会有许多象征吉祥的食物,如鱼、饺子等,鱼代表着“年年有余”,而饺子形状像元宝,寓意着财富的积累。这些传统习俗不仅是对丰收的祈愿,也包含了对天命和自然规律的敬畏。

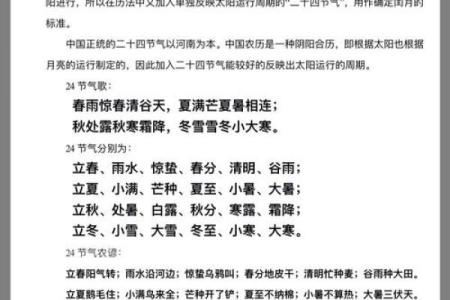

天文观测与节日的联系

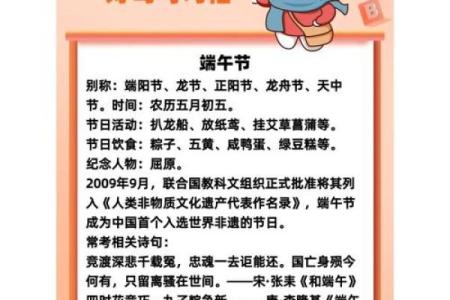

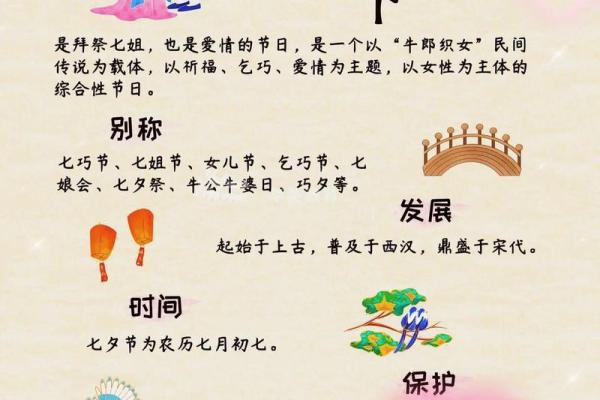

在古代,天文观测是非常重要的生活实践,许多节日的起源都与天文现象密切相关。比如中秋节,就是以月亮的圆缺为基础而来的。古代人通过对月亮的变化观察,得出阴阳五行与月相之间的关系,进而形成了中秋赏月的传统。

根据《周易》和《汉书》中的记载,古人通过对太阳、月亮、星辰的周期性变化进行观测,确定了许多节日的时间。例如,中秋节的圆月象征着团圆与和谐,这一节日不仅仅是为了庆祝丰收,更多的是表达家人团聚、亲情相依的美好愿望。月饼的圆形代表着团圆,而月亮的盈缺变化则是与人类生活息息相关的天文现象。

现代传承中的节日习俗

尽管时代发生了巨大的变化,许多传统节日的习俗依然得到了传承和发扬。以清明节为例,清明节的扫墓习俗虽然是历史悠久的,但如今依然是中国人祭祖和缅怀先人的重要时刻。传统的扫墓活动中,大家不仅会在祖先的墓前摆放祭品,还会通过放风筝等活动来寄托对逝者的思念之情。

现代人虽然不再像古人那样依赖天文观测和农耕规律来确定节日,但他们依然通过节日来表达对传统文化的敬仰和对亲人的思念。例如,清明节,现代人不单纯是为了祭祀,也成为了亲朋好友之间增进感情的机会。许多人会选择借此机会团聚一堂,享受春天的气息,感受大自然的变化。

这些节日的现代传承不仅保留了传统的文化元素,还融合了时代的特色,形成了新的习俗和风俗。无论是过年吃团圆饭,还是中秋赏月,节日已经不仅仅是某一历史时期的产物,它们更是文化传递的纽带。

通过这些历史案例和现代传承,我们可以看到,节日不仅仅是一个特定日期的庆祝活动,更是一种文化的积淀与传承。它们背后隐藏着丰富的信仰与习俗,不仅体现了人类对自然规律的理解,也表达了对家人、对生命的热爱与敬畏。

起名大全

最近更新

- 2026年农历四月初三乔迁行不行 乔迁入宅是好日子吗?

- 节日文化大揭秘,背后隐藏的习俗与信仰

- 2026年农历二月廿七是否为结婚好日子? 今日办婚礼吉利吗?

- 2026年农历三月十四是否为领证黄道吉日 今天登记领证是好日子吗?

- 贾姓含义深的女宝宝名字,怎么取才够特别?

- 沙溢命理揭秘:你忽视的命运密码竟隐藏在这些细节中

- 绍字男孩名字大全:属性适配与寓意美好的组合库

- 农耕节气,春播时节的养生智慧

- 2026年05月18日算不算乔迁好日子? 今日乔迁好吗

- 2026年04月29日算不算领证好日子? 登记结婚吉日宜忌

- 揭开八字命理中的暗藏玄机,教你如何掌控未来

- 2026年农历二月廿六结婚日子有没有选对? 今日办婚礼好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气