节日日期大全:与四季共舞的传统节庆时间表

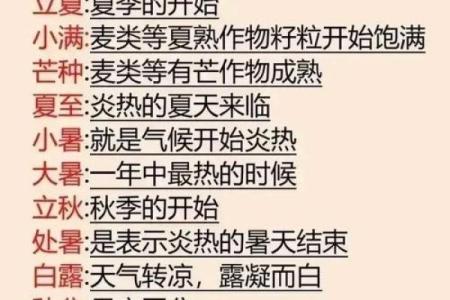

每年的传统节庆与四季的变化紧密相连,不仅展示了人们对自然界的尊重和敬畏,还深刻反映了农耕文化和天文观测的历史。中国的传统节日,大多数都源于农耕社会的生产活动、天文现象以及季节的变迁,这些节庆习俗凝聚了古人智慧的结晶,延续至今依然具有深远的影响。以下将从两个历史案例和一个现代传承来探讨这些传统节庆的起源与习俗。

春季节庆:春节的农耕与天文起源

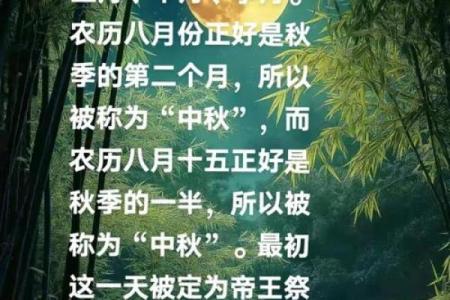

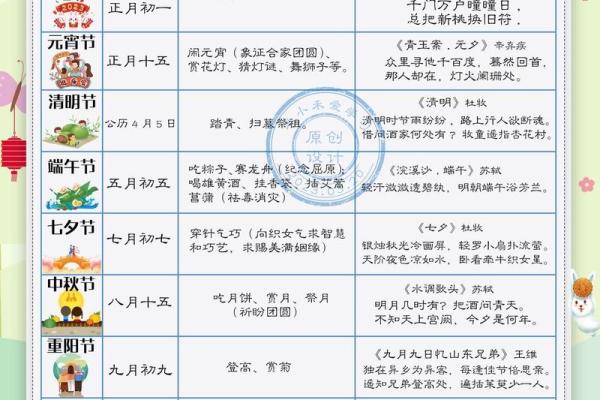

春节是中国最为重要的传统节日,历来是与农耕的季节性活动密切相关。春节的起源可以追溯到古代的年终祭祀活动,它起源于农耕文化,标志着寒冬的结束和春天的到来。春节的日期根据农历来确定,这一日期的选择与天文现象息息相关,特别是与冬至后的第一个新月相联系。农历新年的开始象征着新的生长季节的开启,是对大自然、对土地的敬畏和感恩。

春节期间,人们通过贴春联、放鞭炮等活动来驱邪避灾,祈求一年的丰收与安康。春节的饮食习惯也与农耕密切相关,特别是年夜饭的丰盛,寓意着来年丰收。食物如饺子、年糕等,象征着团圆和富贵。此外,春节期间的拜年和给红包的习俗,体现了社会的和谐与亲情的传递。

夏季节庆:端午节的历史与文化

端午节的起源众说纷纭,但大多数观点认为它与古代的农耕活动和祭祀文化密切相关。端午节定在每年农历五月初五,这一时节正值夏季开始,天气炎热,是进行驱邪祈安的时机。在古代,人们通过赛龙舟、挂艾草、佩香囊等方式,祈求健康平安,驱逐夏季的邪气。

端午节的另一个重要象征是粽子,粽子用竹叶包裹米粒,内含肉类、豆沙等,既能表达对神灵的敬意,也符合夏季储存食物的需求。端午节与农耕活动中的灌溉和收成时节也有着一定的联系,节日期间的活动反映了农田的保护和人们对丰收的祈求。赛龙舟的传统更是传承了古人对水神的祭祀和对渔业的依赖。

秋冬季节的重阳节的文化延续

重阳节的起源可以追溯到古代的秋收季节,农耕社会的人们在此时感恩大自然的馈赠,同时也进行对祖先的祭祀。重阳节的日期定在每年农历九月初九,这一时节正值秋高气爽,是秋收之后的休闲时光。重阳节的习俗包含登高、赏菊、饮菊花酒等活动,这些活动既是庆祝丰收,也是为即将到来的冬季做准备。

在现代社会,重阳节不仅继承了这些传统习俗,还逐渐发展为尊老爱老的主题节日。随着人口老龄化的加剧,重阳节的传统得到了现代社会的重视。各地纷纷举办敬老活动,弘扬尊老爱老的美德。虽然重阳节的农业意义逐渐减弱,但它作为文化传承的节庆,依旧在现代社会中焕发着新的活力。

这些传统节庆不仅仅是对季节的庆祝,它们深刻地体现了古人对天文变化、农耕规律和自然的尊重。每个节日背后,都是对自然的敬畏与与天地和谐共生的愿景。今天,我们依然在这些节日中,感受着岁月的流转与文化的延续。

起名大全

最近更新

- 2026年04月10日能否作为领证黄道吉日? 登记结婚有没有问题?

- 2026年04月16日订婚避凶了没? 定下亲事吉日指南

- 2026年03月29日结婚是否是黄道吉日 今日办喜事合适吗?

- 节日日期大全:与四季共舞的传统节庆时间表

- 俪字五行格局误区大揭秘:你真的了解自己的性格吗?

- 2026年03月28日结婚是上上吉时吗? 办喜事是否合适宜?

- 2026年农历二月十七提车合不合适? 这日子提车买车好吗

- 女孩用露字取名:五行、寓意、音律三维度解析

- 男孩用冰字取名的寓意:从自然意象看字义延伸

- 女孩用萱字取名:从五行属性看字义的吉祥指向

- 姓虞吉利祥和的男宝宝名字,如何取才显豁达?

- 禄字五行属什么?男孩取带禄字的名字优势分析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气