中国节日中的传统习俗与现代应用

中国节日自古以来承载着丰富的文化内涵,许多节日的习俗既有深厚的历史背景,也与自然的变化紧密相关。无论是古代农耕文明的延续,还是现代社会对传统的继承与创新,中国节日中的传统习俗在岁月的流转中不断演变,成为了今天人们生活的一部分。

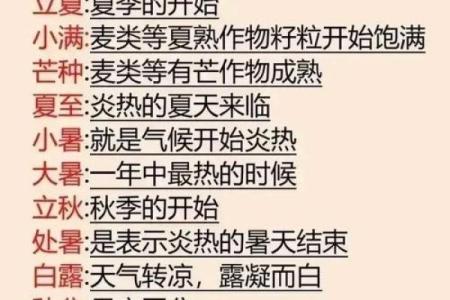

节令与天文的联系

许多传统节日与中国古代的农耕文化及天文现象有着深刻的联系。中国古代的节气划分不仅是农耕社会的生产依据,还是许多节日的时间节点。例如,春节的日期通常落在农历正月初一,这一时刻恰逢冬至后第一个新月,象征着新一年的开始。春节的庆祝活动在古代主要是为了驱邪祈安,保证新的一年五谷丰登。

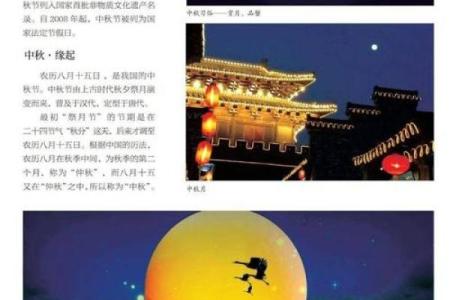

此外,中秋节源自对月亮的崇拜,古人通过天文观测,了解了月亮的盈亏变化,并在每年农历八月十五日举行祭月活动。这一节日也与农耕社会的收获紧密相关。月亮的圆缺象征着天地的变化,农民通过这个节日祈愿来年风调雨顺、五谷丰登。

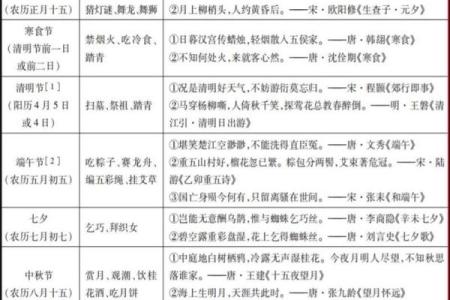

传统习俗的历史传承

中国节日的传统习俗丰富多彩,其中饮食文化和民间活动尤为突出。春节期间的年夜饭是最为重要的传统之一。这顿饭往往丰盛且寓意深远,许多菜肴都带有吉祥的象征意义,比如“鱼”代表着年年有余,“饺子”则象征着财富和好运。而年夜饭的聚餐习惯,最早可追溯至汉代,当时人们为了庆祝丰收、祈求来年的丰年而举行家庭团聚。随着时代的发展,这一习俗不仅仅局限于农耕社会,也逐渐成为了城市家庭、海外华人社区的重要庆祝形式。

再看端午节,古时人们通过赛龙舟、吃粽子等活动来纪念伟大的诗人屈原。赛龙舟活动的起源与古代水上作业和祭祀活动密切相关,而粽子的食用则有避邪驱病的意义。在《史记》中的记载中,屈原以忠诚之心捧心报国,成为了许多后代敬仰的英雄。在现代社会,端午节虽然不再仅限于祭祀,但粽子和龙舟赛事已经成为了现代社会中不可或缺的文化符号。

现代社会中的节日传承

现代社会对传统节日的传承与创新更加多样化,尤其是通过互联网和社交平台的传播,传统节日的习俗得到了全球化的推广。例如,近年来的“春节文化年”活动、现代企业的春节团拜等,都是传统习俗在现代社会的变革和延续。尤其是在全球华人社会,春节期间的传统活动如舞龙舞狮、放烟花等不仅是对传统的尊重,也是对家国情怀的表达。

与此同时,现代人对传统节日的理解也在不断深化。许多年轻人通过参加民俗活动、手工制作年货等方式,重新找回节日的传统文化意义。例如,许多城市开始恢复传统的庙会活动,或者进行传统手工艺的展示和传承,节日不再仅仅是一个休息和放松的时刻,更是对传统文化的一次深刻体验。

随着时代的变迁,中国节日中的传统习俗不断适应社会的发展,但这些习俗始终承载着人们对自然、对家庭和对国家的深情厚意。从农耕文化到现代生活,节日的庆祝方式发生了变化,但那份对祖先文化的敬仰和对未来的期许始终未曾改变。

起名大全

最近更新

- 曼字女孩取名:从英文名谐音看中西文化融合

- 2026年04月23日能否作为乔迁黄道吉日? 乔迁入宅是否是好日子?

- 属羊人如何改变命运?揭示八字中的颠覆性秘密

- 李念八字命理:破解命运的误区,改变人生的真正钥匙

- 2026年04月23日装修是否是黄道吉日 装潢房子能行吗

- 女孩名字用秀字:繁体字/简体字的寓意差异分析

- 探索天文节日:如何通过星空解读传统节庆

- 中国节日中的传统习俗与现代应用

- 2026年03月29日是否为提车好日子? 提车买车合适吗?

- 解析宇字五行,男孩取名的寓意丰富名字推荐

- 2026年04月22日这日子乔迁算黄道吉日不? 入新宅吉日宜忌查询

- 2026年04月09日订婚适合吗? 今天订婚是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气