探索传统节日背后的天文奥秘与自然规律

在中国传统节日的背后,常常蕴藏着丰富的天文奥秘与自然规律。许多节日的起源与农耕文明、天文现象密切相关,而这些节日习俗的延续,也承载了人们对自然规律的深刻理解与敬畏。

农耕起源的春节

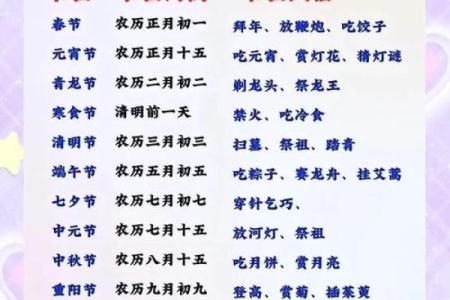

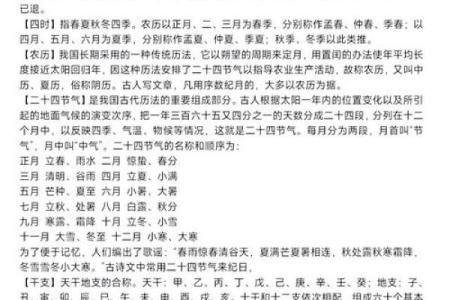

春节作为中国最重要的传统节日,其根源深深植根于农耕文化。在古代,中国农民对四季变化有着敏锐的观察力,尤其对“冬至”这一天十分重视。冬至过后,白昼渐长,黑夜渐短,象征着阳气回升,万物复苏。这一天的到来意味着严冬即将结束,春天的脚步悄然临近。因此,春节成为了人们迎接新春的节日,寓意着新的农耕周期的开始。

春节的习俗与这一天文现象紧密相连。例如,吃饺子是春节的传统习惯,而饺子的形状像耳朵,象征着驱赶“年兽”的同时,也代表着丰收的希望。而春节的除夕夜放烟花、燃放鞭炮,正是希望通过响亮的声音驱逐恶灵,迎接新的一年。春节习俗的丰富性和复杂性,实际上是古人通过长时间的观察与试验,积累下来的经验,体现了他们对自然循环和天文规律的认知。

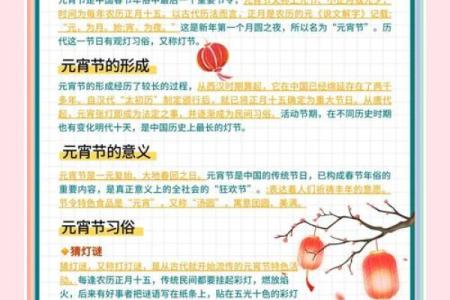

中秋节的天文意义

中秋节作为另一个重要的传统节日,直接与天文学相关。中秋节的日期定在农历八月十五日,这一天正值秋季的中期。古人认为,秋天是丰收的季节,农作物的成熟与天体的运行有着密切的联系。尤其是这一天的满月,象征着团圆与圆满,古人通过天文学的观察,发现月亮在这一时刻最为明亮、最为圆满。

在中秋节的传统习俗中,吃月饼是不可或缺的一部分。月饼的圆形象征着团圆与完整,体现了人们对家人团聚的期盼。而赏月则是中秋节的一项重要活动,古人通过观察月亮的变化,了解了月球的周期性运动,并将这种天文现象与人类的社会生活紧密联系起来。中秋节的活动不仅体现了人们对自然界的理解,也反映了古代人对自然规律的深刻认知。

现代传承与节日的天文联系

尽管现代社会的科技水平大幅提高,但许多传统节日依然保持着与天文现象的紧密联系。例如,在现代,春节的日期依然与天文历法中的“冬至”和“立春”相对应。而中秋节的庆祝活动依然与月亮的盈亏变化紧密相连,许多人仍然会在这一天夜晚全家团聚,共同赏月,传承着古人对天文学的敬畏与理解。

随着现代科技的发展,虽然我们可以通过天文望远镜精准地预测天象变化,但这些节日中的天文元素依然没有改变。这些节日不仅仅是传统习俗的传承,更是对自然规律的尊重与礼赞。无论是春节的寒冷与温暖交替,还是中秋的月圆与团圆,背后都隐藏着深刻的天文学原理。

通过这些节日的传承,古人对天体运动、季节变化的理解依然影响着我们今天的生活。每当我们在春节时吃上一顿丰盛的年夜饭,或是在中秋之夜仰望明月时,我们不仅是在庆祝传统,更是在延续对自然规律与天文现象的深刻认识。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气