天文现象与节日传说的神秘关联

古人通过观察天象来安排农业生产和生活节奏,许多节日的形成与天文现象密切相关。天上的星星、月亮、太阳等自然现象不仅对人类的生产生活产生了深远影响,还在传说中赋予了神秘的色彩。通过探讨一些历史案例和现代传承,我们可以揭示天文现象与节日传说之间的微妙联系。

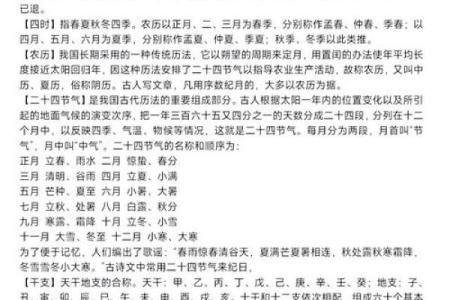

农耕文明的天文节令

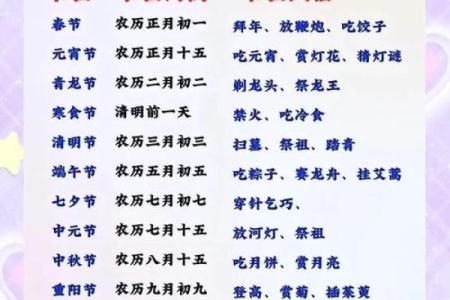

中国古代的农耕文化与天文息息相关。农历节气就是以太阳在黄道上的位置变化为基础,每一节气都与农业生产周期紧密相连。例如,冬至节日便与太阳的位置变化密切相连。冬至是太阳直射点最远的一天,这一天白昼最短,黑夜最长。在古代,冬至标志着“阳气复苏”,是一个庆祝冬季过半、迎接春天到来的节日。根据《礼记》中的记载,冬至有“祭天”的习俗,古人认为冬至是天神的生日,因此会进行祭祀活动,祈求来年丰收。

冬至过后,太阳的角度逐渐变高,白天变长,春耕的准备也开始了。在这个时期,古人也会举行团聚的家庭活动,象征着家族的和谐与生机。而冬至食物上有“汤圆”和“饺子”的传统,寓意着团圆与温暖,这些习俗至今仍在许多地区得以传承。

天文现象与节日传说的结合

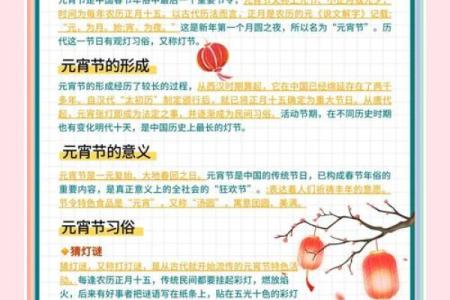

另一例显著的天文现象是与中秋节的联系。中秋节源自古代的月亮崇拜,节日的形成与天文学中的“圆月”现象有着直接关系。每年农历八月十五日,正是月亮最圆最亮的时刻,象征着团圆与丰收。在中国古代,月亮被认为是阴性的象征,而月亮圆满的时刻则是象征着阴阳和谐,万物复苏。

《淮南子》中记载,古人通过观察月亮的变化,发现月亮的圆缺周期与农作物的生长周期相符。为了表达对自然变化的敬畏与感恩,古代人民创造了中秋节,通过赏月、吃月饼等活动来表达对月亮的崇拜与对家人团聚的期盼。至今,中秋节的月亮依旧是人们团圆的象征,亲友团聚共赏明月,互送月饼,这些习俗带着深厚的文化积淀,传承至今。

现代社会中的天文节日延续

随着时代的发展,现代社会中也继续保留着一些与天文现象相关的节日,如春节。虽然春节的具体起源有着复杂的历史背景,但其中与天文的联系依然存在。春节的日期通常与天文现象“立春”相近,代表着新一年的开始。春节期间的烟花爆竹也象征着驱赶邪气,迎接光明与希望。

现代人虽然不再像古代那样依赖天文现象来指导农业生产,但这些节日仍然保留了许多传统活动。在春节期间,许多人依旧会观察天上的星星,借此来祈求新的一年好运与安康。尤其是在现代都市中,人们通过观看烟花、灯会等活动,继续传承着对天文现象的敬仰与对生活的美好祝愿。

古老的节日传说和天文现象的联系,深深扎根在中国文化的土壤中。无论是古代的祭祀活动,还是现代的家庭团聚,这些习俗和信仰都在不断传递着对自然的敬畏与人类对美好生活的追求。从农耕社会到现代社会,天文现象与节日传说之间的神秘关联并未消失,而是以另一种形式在我们的日常生活中得以延续。

起名大全

最近更新

- 2026年03月20日结婚能算好日子吗 今日办喜事合适吗?

- 2026年农历三月十三是否为动土黄道吉日 今日动土好吗

- 2026年农历正月三十提车吉利吗? 提车买车是否是好日子?

- 属鸡命理的颠覆性真相:改变命运从这一刻开始

- 2026年04月23日开业趋吉避凶了吗? 开市做生意黄道吉日查询

- 天文现象与节日传说的神秘关联

- 养生与节庆:如何在节日中保持身体平衡

- 2026年04月01日领证是良辰吉时吗? 领证能算好日子吗

- 2026年04月05日搬家日子合黄道没? 适合乔迁搬家吗?

- 姓刁有什么潇洒飘逸的男孩名字?取名技巧解析

- 通过节日习俗感受中国文化的深厚底蕴

- 2026年04月22日开业能算好日子吗? 开业能算好日子吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气