天文知识在传统节日中的独特体现

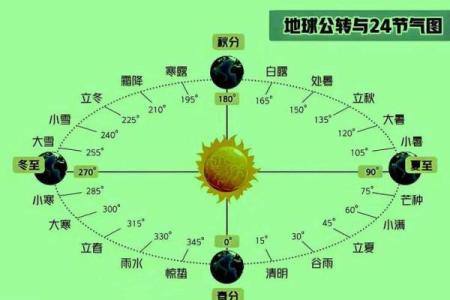

中国的传统节日自古以来与天文知识息息相关。许多节日的形成和习俗都与天象的变化、星座的布局以及季节的更替有着紧密的联系。天文知识不仅是古代农耕文明的重要参考,也成为了节庆文化的一部分。

节气与农耕文化的紧密联系

在中国传统节日中,节气的更替是影响节日日期和内容的一个关键因素。例如,中秋节是中国重要的传统节日之一,通常在农历八月十五日举行,而这一日期的选择正与天文学中的“满月”现象紧密相连。中秋节的起源与农耕社会对月亮周期的观察密切相关,古人通过月亮的盈亏变化,掌握了播种和收获的节律。在中秋节,人们会赏月、吃月饼,象征着团圆和丰收。月亮的圆缺不仅是天文现象,也寓意着天时的变化和人类社会的繁荣。

而清明节则与太阳的位置变化紧密相连。清明节的日期通常在春分后十五天左右,恰好是春季气候最为温暖、万物复苏之时。在这一天,古人会祭祖扫墓,踏青踏春,既是对祖先的尊敬,也是对自然生命力的庆祝。这个节日的形成,源于古代对太阳运转轨迹的深刻理解,象征着生死轮回的自然规律。

传统节日中的天文知识与习俗

天文知识在传统节日中的体现,不仅仅是节日日期的选择,还体现在习俗和活动中。元宵节作为春节后的第一个重要节日,正月十五日的选择与天文学中的“圆月”密切相关。元宵节的另一大特色便是观灯,灯谜、舞龙、猜灯谜等活动不仅增添了节日的喜庆氛围,也源于古人对星辰、天文现象的象征性解读。灯笼的点燃,寓意着光明和希望,象征着天地间光明的力量与人类的愿望。

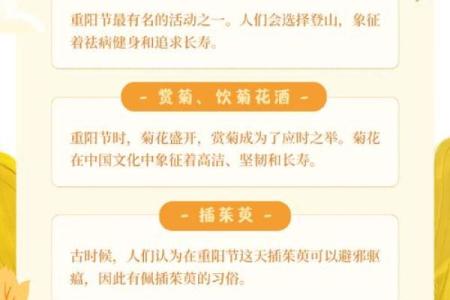

再比如,重阳节的日期为农历九月九日,源于古人对天文的理解。在这一日,正是秋季的时节,阳光逐渐减弱,而此时登高望远的习俗,实际上反映了古人对季节变化的适应及对自然规律的敬畏。登高不仅仅是为了锻炼身体,更象征着人们在秋冬交替之际对未来的期许和对生命的敬畏。

现代传承与天文知识的融合

随着时代的发展,天文知识与传统节日的融合不仅未被遗弃,反而得到了新的诠释。如今的中秋节,除了传承传统的家庭团聚和赏月活动,现代人们还通过天文望远镜观察月亮的细节,举办月亮摄影大赛等活动,使得传统节日与现代科技相结合。越来越多的人通过观测天文现象,了解月亮的周期变化及其与节气、节令的关系。天文学成为了现代人对传统文化的再认识与再创造的重要途径。

此外,随着人们对天文科学兴趣的增加,越来越多的节庆活动中加入了天文主题,如通过天文讲座、星空观赏等形式,将天文学的知识普及到大众中,增强了节日的文化内涵。天文知识作为传统节日中的一部分,得到了更加生动和现代的展现。

天文现象在中国传统节日中的影响,历经数千年的传承与演变,依然在今天的节庆活动中扮演着重要的角色。无论是通过节令的安排,还是通过传统习俗中的具体活动,天文学的影子始终存在,成为了连接古今、贯穿文化的纽带。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气