节日解读:从农耕视角看传统文化

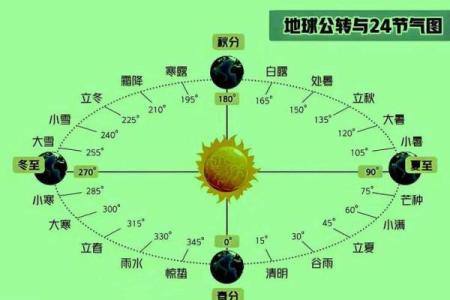

在中国的传统文化中,许多节日的起源与农耕和天文紧密相关。它们不仅反映了古人对自然规律的认知,也体现了与农业生产、季节变化密切结合的生活方式。这些节日和习俗延续至今,成为了中国文化的重要组成部分,体现了人与自然、天文与地理的和谐关系。

农历新年的农耕背景

农历新年,作为中国最重要的节日之一,其起源与农耕文化紧密相连。农历新年通常在每年冬季的最后一天或次日举行,这一时间节点与农耕周期的结束相符。冬季是农田休养生息的时期,农民完成了一年的播种和收成,准备迎接新的耕作季节。

《周礼·春官》一书中提到,古代农民根据天文现象和节令的变化来安排农事活动。农历新年作为冬季的结束,意味着春天的开始。这个节日的庆祝活动,诸如年夜饭、放鞭炮等,都有驱邪祈安的含义,寓意着迎接新一轮的丰收和新生。

春节的传统习俗也反映了农耕生活的需求。在这一天,家家户户都会准备丰盛的食物,年夜饭中常常有“年糕”和“鱼”等寓意着“年年高”和“年年有余”。此外,春节期间的祭祖活动也是对先祖的崇敬,承载着农耕社会对“天命”与自然力的尊重。

端午节与天文节令的关系

端午节是中国另一个有着悠久历史的传统节日,起源与农耕和天文现象息息相关。根据《礼记·月令》中的记载,端午节的日期与农历五月初五的天文现象密切关联。古人认为,这一时节阳气旺盛,是一年中最适合驱邪保安的时期。

端午节的传统习俗,包括赛龙舟和食粽子,源于古人对自然和天文的观察。赛龙舟本是一种祭祀活动,象征着驱逐恶疫,保佑丰收。端午节吃粽子则有避邪祈安的寓意,粽子中的五色线也代表着五行之气,传递着人们对自然与宇宙平衡的理解。

通过这些习俗,可以看出端午节不仅是对屈原的纪念,更是一个与农耕周期和天文规律密切相关的节令节日。古人通过这些活动来调和人与自然之间的关系,祈求风调雨顺,农田丰收。

现代传承与农耕文化的延续

尽管现代社会的生产方式已发生了巨大变化,但许多传统节日依旧保持着强大的生命力,尤其是在农耕文化的传承上。尤其是在一些农村地区,春节和端午节等传统节日仍然是与农业密切相关的时刻。比如,春节期间的祭祖活动依然盛行,它不仅是对祖先的敬仰,也是对祖辈辛勤耕作精神的传承。

同时,随着科技和生活方式的变化,许多节日习俗也融入了新的元素。现代的端午节,不仅仅是赛龙舟和食粽子,还有越来越多的文化活动和旅游景点吸引着年轻人参与。这种文化的现代传承,既保留了农耕文化的核心,又赋予了传统节日新的生命力。

通过这种方式,传统节日不仅成为了历史文化的传承,还在现代社会中焕发出了新的活力。这种延续和创新的结合,展示了农耕文化在当代社会的独特魅力,也让更多人能够理解和参与其中。

起名大全

最近更新

- 2026年农历三月初十这日子动土算黄道吉日不? 动土建房吉日宜忌

- 2026年04月25日算不算动土好日子? 今日动土修造能算好日子吗

- 节日解读:从农耕视角看传统文化

- 陈慧玲命理暗藏玄机,颠覆传统八字观念的秘密

- 陈伟霆的命运密码与八字玄机:你绝对想不到的改变之道

- 2026年农历正月廿七这日子提车旺不旺? 今日提车买车有问题吗?

- 如何逆转命运?鲜知知分析八字中的反常之处,打破命运禁锢

- 党字五行属什么?男孩用党字取名的文化意义

- 琳字女孩取名:与不同属性字的相生相克搭配攻略

- 2026年农历二月廿八是否属于乔迁吉日? 今日乔迁有问题吗?

- 唐姓女孩取意境深远的名字,有什么潇洒飘逸的?

- 男孩用发字取名好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气