夏至的天文奥秘:探索地球倾斜与日长夜短的原因

夏至是太阳照射地球最直射的时刻,标志着白昼最长、夜晚最短的一天。这一现象的出现,不仅与地球的倾斜角度息息相关,还承载着丰富的天文和文化意义。夏至的天文奥秘是古代文明与现代科学探索的重要课题,它深深影响着农业生产、民俗活动以及传统节庆的演变。

地球倾斜与日长夜短的天文原因

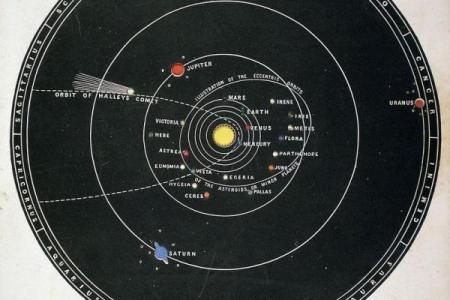

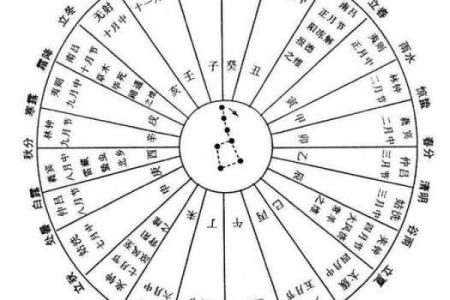

地球自转轴相对于其公转轨道平面有约23.5度的倾斜角度,这一倾斜是夏至现象的根本原因。由于这一倾斜,地球在围绕太阳公转的过程中,某些地区会在夏至时接受到更多的阳光照射,从而产生了白昼最长的现象。夏至时,北半球的太阳直射北回归线,导致北半球的白昼时间最长,夜晚最短。南半球则相反,白昼最短,夜晚最长。

这一天文学现象的影响,不仅限于白昼与黑夜的长短,还直接影响了古代社会的农耕活动。夏至前后是许多作物的生长旺季,农民依赖太阳的变化来指导播种与收获时机,因此,夏至在古代文明中有着极其重要的地位。

历史中的夏至:农耕与节庆的传承

在中国古代,夏至不仅是天文现象的标志,也是农耕社会的重要节气之一。自《礼记》记载以来,夏至已成为五季之一,具有重要的农业指示意义。古人认为,夏至是阳气最旺盛的时候,意味着一年中的最大生长时机。农民通常在此时开始加大田间管理,保证水稻等作物的健康生长。

除此之外,夏至在传统文化中还有着浓厚的节庆氛围。例如,古代人们有“吃夏至面,庆长夏”的习俗,民间流行在这一天食用清凉的面食和消暑的食品,寓意着对阳光与自然的感恩与尊重。夏至之际,广场、庙会以及各类庆典活动层出不穷,民众通过集会、跳舞等形式来庆祝太阳的力量,祭祀天地,保祐丰收。

在欧洲,夏至节日尤为盛大。古代凯尔特人便在这一天举行篝火晚会,庆祝太阳回归的力量。每年夏至,北欧国家如瑞典、芬兰等地的传统庆典也充满热情,焰火、音乐和跳舞构成了独特的节日氛围,体现了人们对自然与阳光的敬畏与崇拜。

现代传承与文化习俗

进入现代社会,尽管科学技术的发展使我们能够更加准确地理解夏至的天文奥秘,但这一节气依旧在许多国家和地区传承着独特的习俗和活动。在中国,夏至节气仍被纳入农历节令,民众习惯通过家庭聚会和食俗来度过这一时刻。特别是在农村,农民会借此时机总结上半年的农业收成,提前规划下半年的播种计划。

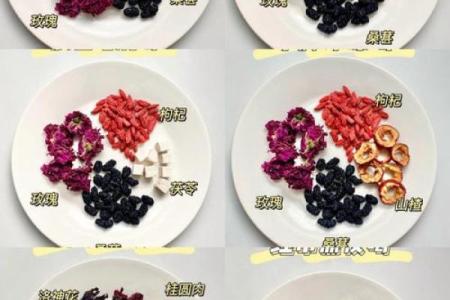

同时,现代社会对于夏至的理解也逐渐与健康和生活方式挂钩。许多城市居民会在这一天选择户外活动,晒太阳以获得充足的维生素D。与此同时,越来越多的人开始注重夏至时节的饮食调节,如采用更多具有清凉作用的食物和饮品,以帮助身体度过炎热的夏季。

现代的夏至,虽然逐渐脱离了传统的农业意义,但依然是一个具有深刻文化内涵的日子。它提醒着人们,与自然节奏和谐共生,适应气候变化,感恩地球给予的资源。

起名大全

最近更新

- 2026年农历正月廿六是否是提车吉日 今日买新车吉利吗?

- 2026年04月22日这日子安门是否黄道吉日? 安装大门行吗?

- 苗姓清新灵动的男孩取名,这些名字值得收藏

- 何姓男孩气质佳的名字怎么取更有格调?

- 许晴八字命运分析:婚姻中的误区与颠覆,破解命运密码的关键

- 2026年农历正月廿三结婚合适吗 办喜事合适吗?

- 晗字女孩取名:从季节/自然元素看寓意延伸

- 2026年04月21日这日子安门旺不旺? 今天装大门是好日子吗?

- 2026年03月10日这日子结婚是否黄道吉日? 办喜事适合吗?

- 男孩用好字的寓意:从诗词歌赋看文学美感延伸

- 庚子月命理误区:错过了这一点,你的命运可能大不相同

- 天文中的重要节点,如何影响我们的生活

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气