民俗传说:中秋节的月饼与团圆,细说节日背后的故事

中秋节,是中国传统节日之一,承载着千百年来人们对团圆与丰收的深厚情感。每到这一节日,月亮特别圆,家家户户会品尝月饼,寓意着团圆与美满。那么,中秋节的月饼与团圆背后,究竟蕴含了哪些文化故事与传统习俗呢?从历史的长河中,我们可以追溯到月饼的起源、节日的传统以及现代的传承。

起源与农耕文化的联系

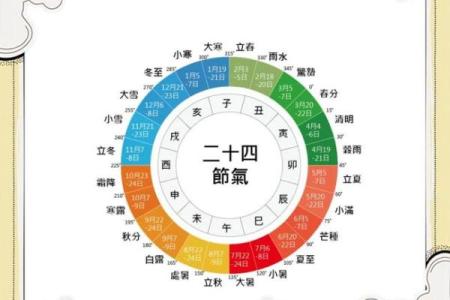

中秋节的起源,可以追溯到古代的农耕文化。在我国古代,农民根据天文现象安排农事活动,而月亮作为天文观察的重要标志,在农耕文化中有着特殊的地位。农民在秋季忙碌了一整年,迎来丰收季节,正是庆祝团圆的时刻。古人以“月亮圆、丰收圆”来象征大地的富饶与人民的团圆。

这一时期,祭月活动逐渐成为节日的一部分。月亮的圆满象征着大自然的恩赐,也象征着家庭的团聚。在这样的文化氛围中,月饼应运而生。月饼的形状通常是圆的,寓意着家庭团圆,月饼的内涵逐渐从简单的食品转化为一种节日的象征。

月饼与团圆的历史案例:唐代的盛宴与宋代的民间风俗

唐代时期,月饼的起源与发展进入了一个新的阶段。根据史籍记载,唐代皇帝常在中秋节举行盛大的宴会,月亮成为皇宫庆典的重要主题。唐代的宫廷宴会上,月饼作为一种象征团圆与繁荣的食品,成为节日盛宴的重要组成部分。此时的月饼,更多的是作为赏赐与庆祝的美食,承载着帝国盛大的庆典氛围。

到了宋代,月饼逐渐进入了民间生活,成为普通百姓中秋节的必备食品。宋代的民间风俗中,中秋节是一个家庭团圆的重要时刻。月饼不仅仅是节日食品,它也被用来赠送亲友,象征着思念与祝福。月饼作为节日食品,逐渐融合了各地的风味,成了象征团圆与和谐的文化符号。

月饼的变革与家庭文化的延续

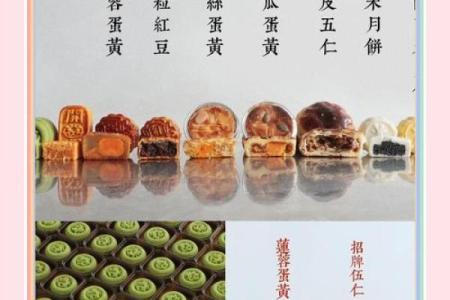

进入现代,中秋节的月饼不仅仅保留了传统的团圆寓意,还在形式和内容上发生了巨大的变化。从传统的豆沙、五仁到如今的冰皮月饼、巧克力月饼,月饼的种类丰富多样,满足了现代人对口味的追求。同时,月饼的制作方式也变得更加精细和多样,成为人们在节日期间送礼和分享亲情、友情的重要载体。

现代人对于月饼的喜爱,不仅体现在品尝美味的食物上,更重要的是通过月饼这种媒介来传递家庭成员之间的团圆与情感。许多人选择在中秋节时与家人一起分享月饼,共同欣赏月亮,享受温馨的时光。随着社会的变迁,月饼也成为了一个重要的文化符号,象征着团聚与美好祝愿。

如今,许多人不仅仅在中国境内庆祝中秋节,全球华人也通过月饼传递着浓浓的乡情。月饼作为传统节日的文化载体,不仅代表着历史的积淀,也连接着不同文化背景下的共同情感。

中秋节的月饼,既是农耕文化与天文观察的产物,也是千百年来人们团圆情感的象征。无论是在唐代的盛宴中,还是在宋代的民间风俗中,月饼都承载着丰富的文化内涵。进入现代,月饼经历了不断的创新与变化,但它所传递的团圆与祝福却始终未变。在这份文化的传承中,月饼成为了连接过去与未来、连接人们心灵的桥梁。

起名大全

最近更新

- 2026年03月04日能否作为结婚黄道吉日? 办婚礼合不合适?

- 姓霍男孩朝气蓬勃的名字,怎样取更显大气磅礴?

- 2026年04月10日乔迁日子合黄道没? 今天乔迁怎么样?

- 娅字五行属性详解:女孩取名的相生相克原理应用

- 灿字五行属什么?适合男孩的灿字取名组合推荐

- 2026年03月20日领证是否合时宜? 今日领证好吗

- 2026年04月02日装修合适吗 今日装修好吗

- 民俗传说:中秋节的月饼与团圆,细说节日背后的故事

- 甲辰月命理如何改变人生轨迹,破解你不知道的命运密码

- 美国各大节日中的文化特色与民俗传统

- 2026年农历三月初二是否属于动土吉日? 今天动土修造行不行

- 性格重塑的神秘法则:妍五行格局,揭秘你的性格秘密与改变之道

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气