节气如何影响现代生活中的饮食与养生习惯

在中国传统文化中,节气不仅与农耕周期密切相关,还深刻影响着人们的日常生活、饮食与养生习惯。每个节气都代表着自然界的变化,而这种变化直接影响着人类的身体和健康需求。随着时代的发展,节气的传统习俗和饮食习惯仍在现代生活中得到传承与延续。

农耕与天文的起源

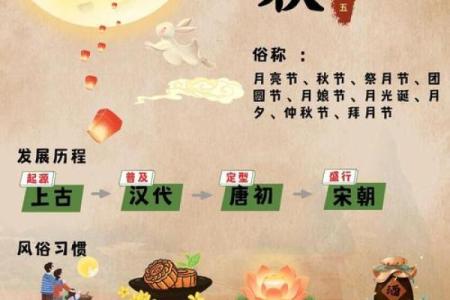

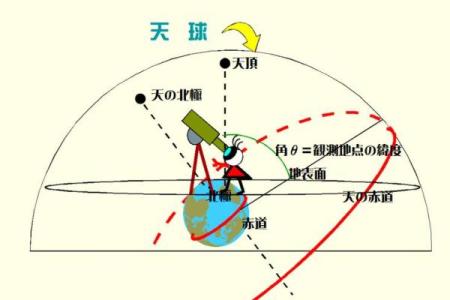

节气的起源可追溯至古代中国的农耕和天文观测。中国古代人民通过长期观察太阳的运行规律,创造了24节气,用以指导农业生产和日常生活。节气的划分不仅有助于农事活动的安排,还与天文现象息息相关。例如,春分时太阳直射赤道,白昼和黑夜几乎等长,而立秋则标志着秋天的到来,太阳的位置逐渐偏向南方。通过这些天文现象,古人能够预测季节变化,从而合理安排耕作、饮食与养生。

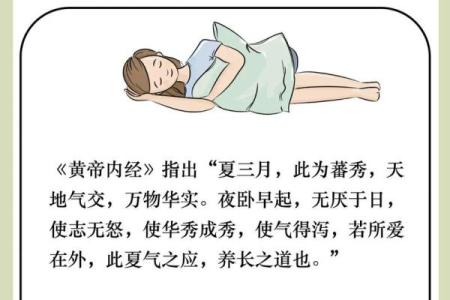

汉代《黄帝内经》中的养生理论

《黄帝内经》是中国古代医学的经典之一,其中对节气变化与养生有着详细的记载。书中指出,不同的节气对人体有不同的影响,适应节气的变化有助于保持身体的健康。例如,春季应顺应自然界的生发之气,早睡早起,保持心情愉悦,饮食上以清淡为主,多吃绿色蔬菜,以促进体内的阳气生发;而在秋季,则应注意保养肺气,多吃滋润的食物,如梨、蜂蜜等,以防干燥气候对身体造成影响。

宋代的“食补”文化

在宋代,食补文化得到了广泛的传播,尤其是在节气交替之时,饮食调养成为了人们生活的重要组成部分。宋代医学家苏轼在《东坡志林》中提到,食物的选择应根据不同的节气进行调整。在春季,人们应该多食用发芽的食物,如新鲜的绿叶菜、豆芽等,以补充体内的不足;夏季则宜吃清凉的食物,如西瓜、绿豆汤等,帮助消暑解毒。秋冬时节则推荐炖汤、食补温性食物,帮助身体抵御寒冷。

节气饮食与养生的日常化

在现代社会,节气对饮食和养生的影响并未消失,反而在一定程度上得到了更加广泛的传承与应用。如今,许多人仍然会根据节气的变化来调整自己的饮食结构和作息时间。尤其在大城市,越来越多的餐饮企业根据节气推出时令菜品,结合传统食材,营养丰富且具有季节性。例如,在春季,许多餐厅会推出以春笋、菜花为主的菜肴,以符合春天生发之气的特点;夏季则推出清凉消暑的冷饮和凉菜;秋冬时节则主打补气养血的滋补餐。

与此同时,随着养生文化的普及,很多现代人也开始重视节气的养生保健。例如,许多年轻人会在秋冬季节参加瑜伽和太极等活动,以调节身体的阴阳平衡;而在春夏时节,他们则更倾向于户外运动,如跑步、骑行等,以迎接大自然的生机。无论是饮食还是运动,节气的影响已经渗透到现代人生活的方方面面,成为了健康生活的一部分。

随着科技的发展与社会的进步,现代人对节气的关注不仅仅局限于农耕和养生,更多的是体现在如何科学合理地应对季节变化带来的挑战。通过合理的饮食和适当的运动,人们能够更好地适应自然环境的变化,保持身心健康。节气与人类生活的紧密联系,既是一种历史遗产,也是一种现代生活中的智慧体现。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气