如何通过传统节日理解古人对自然的敬畏

在中国传统节日中,许多习俗与自然紧密相连,反映了古人对自然界的深刻敬畏。这种敬畏不仅体现在农耕文化的兴起,也与天文、气候变化等息息相关。通过对节日的起源与习俗的解析,可以更清晰地感受到古人如何在日常生活中融入自然之道,尊重和依赖大自然的力量。

农耕与节令:从春耕到秋收

农耕是中国古代社会的基础,节令的设定与自然界的规律密切相关。以春节为例,春节是中国最重要的节日之一,它标志着新一年的开始。古人通过春节的庆祝活动,祈求来年的农作物丰收。春节的时间正值冬去春来,春暖花开,气温回升,农民们开始准备春耕。在《礼记·月令》中,明确指出“正月祭天祀地,报答大自然的恩赐”,这一礼仪反映了人类对天时和地利的崇敬。

此外,传统节日中的农事活动,例如清明节扫墓、夏至节的祭天,皆与农耕季节密切相关。清明节通常是春耕的季节,古人通过扫墓祭祖表达对祖先的敬仰,同时也祈求自然的滋养与丰收。节日的安排常常与天象和气候变化紧密结合,反映了古人通过与自然的互动来保证农业生产和社会稳定。

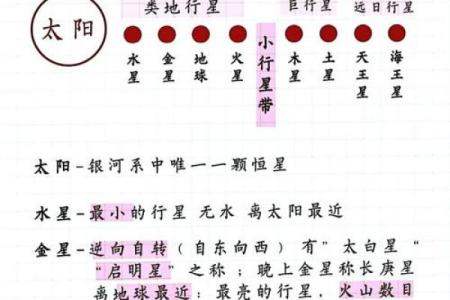

天文现象与节日:天人合一的哲学思维

中国古代的天文观测,奠定了传统节日的另一个重要基础。许多节日的日期安排与天文现象直接相关。例如,端午节恰逢夏季的到来,这一天的选择与太阳的运行轨迹密切相关。根据《周礼》的记载,端午节原为祭太阳神的节日,古人相信太阳的力量能够带来一年中最强的阳气,能有效驱除疾病和不祥。

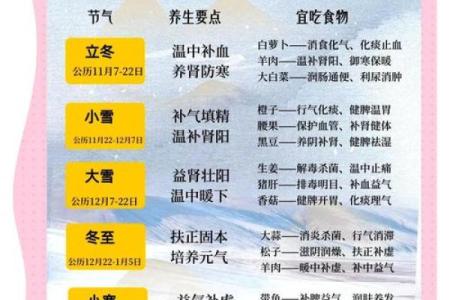

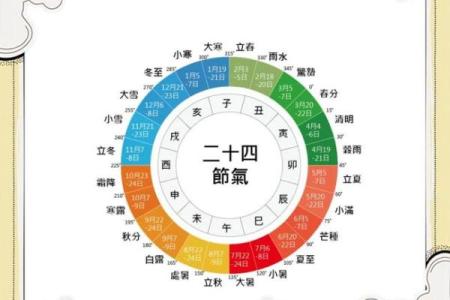

在古代中国,天文与农事的关系极为紧密。立春、立夏、立秋、立冬等节气,通常都与特定的天象事件有关,如太阳的直射、星座的变化等。这些节气不仅帮助农民安排播种和收割的时间,还包含着对天地间自然规律的敬畏与顺应。古代天文学家通过对星辰和气候的观察,制定出了详细的节令表,使得人们能够与大自然保持和谐的节奏。

敬畏自然的精神延续

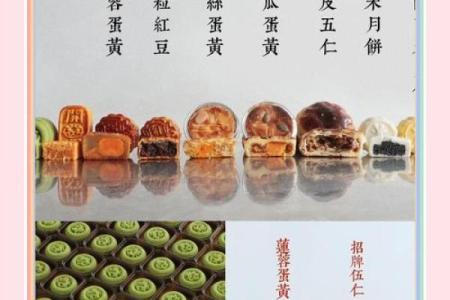

进入现代,尽管社会的生产力和科技水平得到了飞速发展,但许多传统节日依然保留着对自然的敬畏与尊重。例如,今天的中秋节,虽然已成为家人团聚的象征,但其中“赏月”这一习俗仍然深深植根于古人对月亮的崇拜之中。古代人认为月亮是天地间最神圣的象征,它的圆缺变化反映了宇宙间的阴阳平衡。因此,中秋节的祭月活动,既是对自然规律的敬畏,也是一种文化的延续。

此外,现代的清明节、重阳节等,也依然保持着祭祖扫墓的习俗。在清明节,许多人会去扫墓,除了纪念逝去的亲人,也常常在这时祭祀自然神灵,祈求风调雨顺、五谷丰登。这种习俗不仅展现了对先人及自然的尊重,也体现了人们与自然环境的亲密联系。

通过对传统节日的理解与分析,可以发现古人对自然的敬畏不仅体现在他们的宗教信仰和哲学思想中,也在日常的生产活动与节庆仪式中得到了传承与体现。这种尊重自然、顺应天命的智慧,至今依然在现代社会中有着深远的影响。

起名大全

最近更新

- 玲字五行属什么?女孩取带玲字的名字如何选

- 2026年04月19日安门符不符合黄道吉日 今日安装大门好吗

- 2026年农历三月初三动土日子合黄道没? 动土吉日指南

- 2026年04月05日装修避凶了没? 装潢吉日指南

- 男孩用曲字取名:五行平衡与寓意美好的双重标准

- 想给卞姓男孩取俊逸出尘的名字,有什么好点子?

- 2026年03月24日领证吉利吗? 今日登记领证好吗

- 健康小贴士:夏季养生与饮食秘诀

- 2026年04月11日乔迁是好日子吗? 今日乔迁新居有问题吗?

- 五行格局如何影响人际关系?揭秘性格互动的奥秘

- 如何通过八字命理改变命运,打破那些隐形限制

- 2026年04月04日装修有没有问题? 装潢房子有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气