民间习俗背后的历史传承

在人们的日常生活中,民间习俗往往承载着丰富的历史与文化背景。许多看似简单的习惯和活动,实际上都深藏着古老的智慧与传承。通过研究民间习俗,我们可以追溯到远古时代的农耕文化和天文观念,发现这些习俗是如何与自然环境紧密相连的。

农耕文化与节令习俗

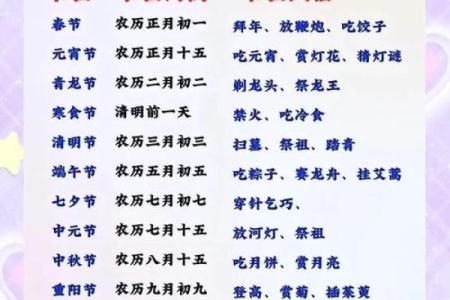

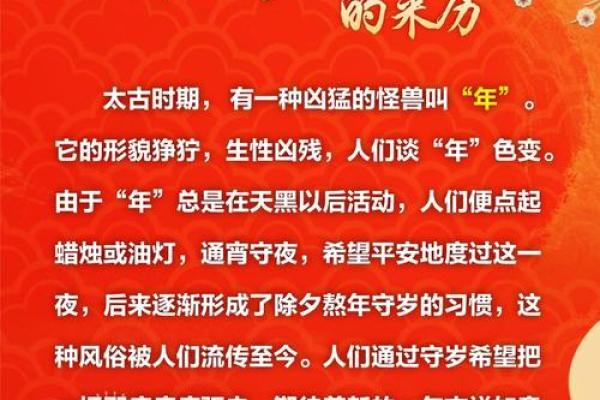

在中国传统文化中,农耕文化深深根植于每一个节令与节气中。古代农民根据天文现象与自然节律来安排农耕活动,其中最具代表性的便是春秋两季的祭祀习俗。尤其是清明节,这个节日最初源自古代的寒食节,最早记录出现在《左传》中的“寒食节”一词。寒食节与春秋时期的祭祖活动紧密相连,表现了对祖先的尊敬以及对农耕文明的珍视。

在这一节令中,清明前后的扫墓活动至今依然是民间传统的组成部分,代表着人们对先人的纪念与感恩。此外,清明节也是农民播种的重要时节,传统的食物如青团和春饼,都有着丰富的象征意义,传递着对丰收的期望。这样的习俗,不仅仅是对历史的一种尊重,也是对土地与季节变化的深刻认知。

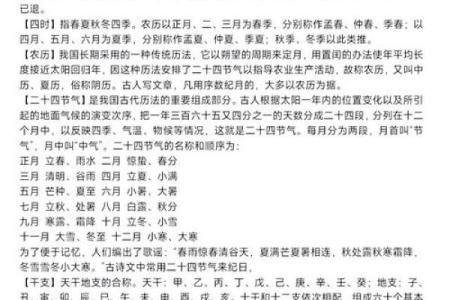

天文观念与传统节日

古代中国天文学的发展对民间习俗的形成起到了重要作用。尤其是二十四节气,它不仅是农业生产的指南,也渗透到民众的节日庆典和日常生活中。例如,冬至节是一个天文现象与民间习俗交织的节日。在天文学上,冬至是太阳直射地球南回归线的时刻,这一天白昼最短,黑夜最长。

与这一天文现象密切相关的传统习俗便是食用饺子和祭祖。根据《礼记》记载,冬至是“阴极之日”,自此开始阳气逐渐回升,人们便通过祭祖和团聚来庆祝这一象征着“回春”之意的节气。尤其在北方地区,吃饺子成为冬至习俗的重要组成部分。饺子外形像元宝,寓意着吉祥和富贵。而在这一天,家庭团圆,吃上一顿丰盛的饭菜,也传递着对家族和谐与幸福的美好愿望。

现代传承与变迁

随着社会的进步与城市化的发展,许多传统习俗逐渐淡化,然而仍有一些习俗通过现代化的方式被传承与发扬。例如,端午节作为纪念屈原的传统节日,虽然在现代社会中很多人已经不再理解其深厚的历史背景,但包粽子、赛龙舟等活动仍然得到了广泛的传承。现代社会虽然更多的是出于娱乐和团聚的目的,但通过社交媒体和大众文化的推波助澜,端午节的传统文化又在新的形式中焕发了生机。

此外,民间的传统工艺和民俗活动也在现代社会中得到了复兴。以北京的民间艺术表演为例,像是京剧和民间舞蹈,依然在年轻人中有着很高的参与度。通过各种形式的艺术节庆活动,传统文化得以在现代社会中延续,并通过创意和融合,保持着其独特的生命力。

这些传统习俗,虽然随着时代的发展逐渐发生了变化,但它们背后的文化脉络和历史意义依然得到了保护与延续。通过现代的节庆活动与家庭聚会,这些习俗继续在民间传承,形成了新的文化生态。

起名大全

最近更新

- 2026年04月16日乔迁合不合适? 乔迁入住有没有问题?

- 2026年农历二月十七搬家是黄道吉日不? 今日搬家入宅吉利吗?

- 八字命理中的水如何改变你的命运,反而会导致这些误区

- 2026年农历二月十九订婚是黄道吉日不? 提亲能行吗

- 八字命理的暗藏玄机:如何破解命运的无形枷锁

- 2026年04月05日订婚日子合黄道没? 今天定亲行不行

- 性格解析新篇章:莹五行属水,反而让你更了解自己

- 姓戚有什么文艺清新的男孩名字?实用取名方案

- 蒙古草原上的传统节日与古老文化的传承

- 女孩取名字带旎字:历史名人同名的寓意借鉴

- 2026年03月18日是否宜结婚? 今日办喜事有没有问题?

- 励字取名男孩:寓意美好且符合八字的名字推荐

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气