重阳节:登高望远,敬老爱老

农历九月初九,秋高气爽,正是登高望远的好时节。对于我们中华文化来说,重阳节有着深厚的文化根基,它的历史悠久,且富有多重意义。不仅是敬老爱老的节日,也是一个与自然、天文和农耕息息相关的传统节日。

重阳节的起源:天文与农耕的结合

重阳节的起源,远可以追溯到古代的天文观测与农耕习俗。九月初九,正是秋季的一次天文现象。在古人看来,数字“九”具有极大的象征意义,九是最大单数,又象征着阳气的最盛,因此有“重阳”之称。这一天的气候常常干爽、清冷,正适宜登高望远,而古人认为登高有辟邪驱灾、延年益寿的作用。

从农耕的角度来看,秋天是收获的季节,而九月初九这一时节,正好处在丰收之际。这一天,农民常常会举行一些祭祀活动,感谢天地的赐予,并祈愿来年能够有一个好的丰收。在这种背景下,重阳节逐渐成为了一个既庆祝丰收又纪念祖先的节日。

传统习俗:登高、饮菊花酒、插茱萸

重阳节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的就是登高望远。古人认为,登高可以避邪驱灾,也有延年益寿的含义。尤其是在秋季,山间景色宜人,登高不仅能够领略到大自然的美丽,也是一种与亲朋好友共享天伦之乐的方式。

此外,饮菊花酒和插茱萸也是重阳节的重要传统。菊花自古便被认为是长寿的象征,菊花酒更是有着养生的功效。而茱萸则被认为是驱邪避祟的吉物,古人喜欢在重阳节这一天佩戴茱萸,认为它能够保平安,祈求健康长寿。

东晋王羲之的重阳节

东晋时期,王羲之被誉为“书圣”,他在重阳节的习俗上也有着特别的记载。根据《兰亭集序》中的记载,王羲之与朋友们常在重阳节这一天相聚,举办登高望远的活动,赏菊饮酒。他们不仅欣赏秋景,还一同写诗、作画,享受天伦之乐。王羲之的书法和文化才情,以及他在这一天与朋友共享的雅趣,使得重阳节的文化内涵更为丰富。

唐代的“重阳节宴”

唐代的重阳节则有着浓厚的节日氛围。《唐会要》记载,在重阳节这一天,唐朝皇帝会亲自设宴,与百官共饮菊花酒,进行盛大的庆祝活动。此时的重阳节不仅仅是民间的风俗,更是国家层面的文化庆典。在这个特殊的节日里,人们通过举办各种活动,展示对老一辈的敬爱与对祖先的缅怀,表达着对长寿与健康的祈愿。

敬老爱老的情怀

进入现代,虽然重阳节的庆祝形式有了些许变化,但它作为敬老爱老的节日精神却一直传承着。在一些社区和家庭,重阳节成为了表达敬老情感的重要时刻。许多年轻人会在这一天陪伴年迈的父母和祖父母,带着他们登高远足,或是一起享用传统的重阳糕,聊聊家常,传递温暖。与此同时,各地的社会福利组织和养老院也会举行丰富多彩的庆祝活动,为老人们带去关怀和欢乐。

重阳节的意义,已经超越了简单的传统节日,它传递的是一种尊老爱老、弘扬家庭与社会责任的文化精神。在这个特殊的日子里,人们不仅纪念历史,还传承着对长辈的敬爱与对生命的珍惜。

起名大全

最近更新

- 阙姓命理:揭开你命运密码的神秘面纱

- 2026年03月20日提车可不可以? 提车适合吗?

- 2026年农历二月初一提车有问题吗? 提车是好日子吗?

- 2026年农历三月初二乔迁符不符合黄道吉日 今日入住新居是好日子吗?

- 李姓女孩文艺清新的名字,有哪些好听又有内涵的?

- 2026年农历二月十五领证有没有问题? 这日子领证结婚好吗

- 2026年03月20日结婚能算好日子吗 今日办喜事合适吗?

- 2026年农历三月十三是否为动土黄道吉日 今日动土好吗

- 2026年农历正月三十提车吉利吗? 提车买车是否是好日子?

- 属鸡命理的颠覆性真相:改变命运从这一刻开始

- 2026年04月23日开业趋吉避凶了吗? 开市做生意黄道吉日查询

- 天文现象与节日传说的神秘关联

- 八字

- 吉日

- 起名

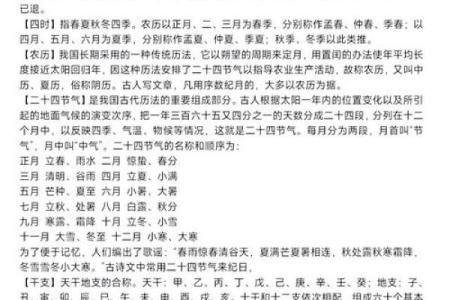

- 节气