天文角度解读传统节日的时间选择

中国传统节日的时间选择往往与天文现象密切相关,这不仅体现了古人对天象变化的敏锐观察,也反映了农业社会对季节变化的依赖。通过天文角度解读,可以看到节日背后的深厚文化根基。以下将通过两个历史案例以及现代传承,来探讨节日时间的选择。

农耕社会与天文观测的结合

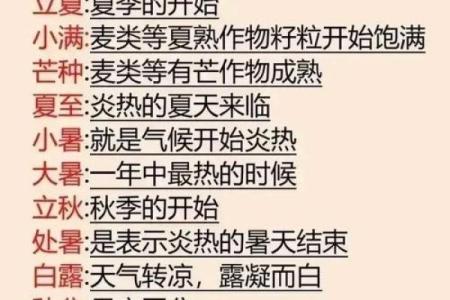

古代中国的传统节日通常依赖于天文现象,如太阳、月亮和星辰的运动轨迹,来确定时间。这与农耕社会的生产周期密切相关。农民们需要准确掌握季节的变换,以便安排播种、收割等农业活动。

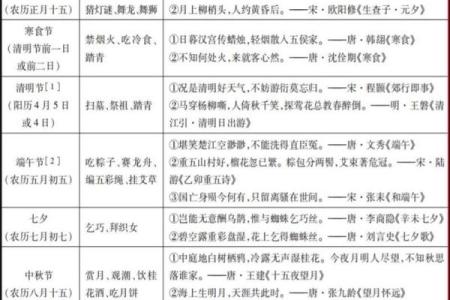

以春节为例,春节的日期通常落在农历正月初一,这一天恰逢冬至之后的第一个新月。冬至是太阳直射地球南回归线的时刻,标志着白昼最短、夜晚最长的一天。此后,白昼逐渐增长,代表着阳气的回升和春天的到来。春节作为农历新年的开始,象征着新的生命循环的开始,传统习俗中的“祭祖”和“辞旧迎新”也与这一节气息息相关,寓意着告别寒冬、迎接春天的繁荣。

典籍记载中的天文时间选择

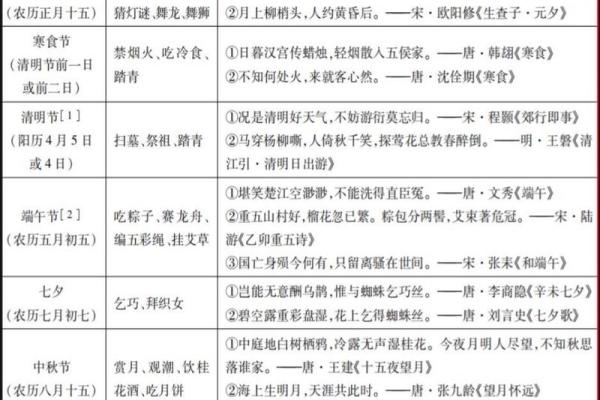

另一个典型的节日是清明节,通常在每年4月4日或5日。清明节的日期在农历中并不固定,但与太阳的位置关系密切。清明节恰好处在春分之后15天左右,是太阳直射地球赤道的时刻,标志着春季的旺盛生长。清明节既是祭祀祖先、扫墓的时机,也是春耕农忙的开始。

《周礼》中提到,古人通过观察太阳的位置和变化,来确定春秋季节的开始,进而安排各种农事活动。清明节的设立正是依据了春季万物复苏、气候适宜的天文特征,同时也有“寒食”这一习俗,与清明的气候条件和自然现象密切相关。寒食节不生火做饭,只食冷食,以纪念春秋时期的介子推,这个习俗不仅是对古人智慧的传承,也是人们与自然和谐相处的体现。

现代传承中的天文元素

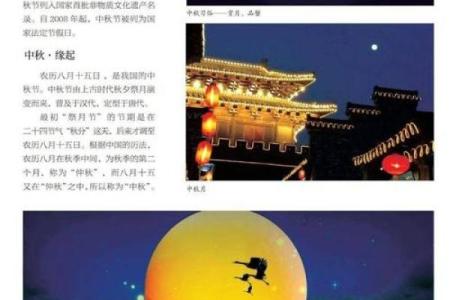

虽然现代社会农业生产已不再是节日选择的主要依据,但天文现象依然在节日中占据重要地位。例如,中秋节的日期是根据农历八月十五确定的,恰好是在秋季的中期。秋季是丰收的季节,月亮最圆最亮,象征着家庭团聚和丰盈的生活。现代中秋节,虽然不再依赖天文观测来安排农事,但“赏月”和“吃月饼”等传统活动,依然与月亮的圆缺变化紧密相关,传承了古人对天文现象的敬畏和对自然的感悟。

在现代,虽然科技的进步使我们不再依赖天文观测来决定节日的时间,但许多人仍然保持着与自然和宇宙的联结感。在中秋节,家庭成员往往会围坐在一起,分享月饼,寓意团圆。这一传统传承至今,不仅体现了人类与自然天象的紧密关系,也展示了节日文化的延续性和人文关怀。

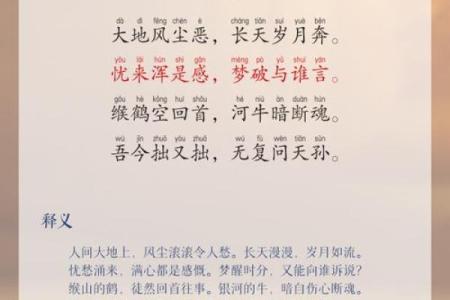

通过对这些节日的天文角度分析,我们可以更深刻地理解传统节日的时间选择背后的智慧。节日不仅仅是人们休息和庆祝的时刻,更是对自然、对天文现象的一种尊重和感悟。这些习俗至今仍在现代社会中继续传承,成为了文化与自然交织的象征。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气