节令与农耕:古诗词中的节日象征

中国古代社会深受自然环境和天文变化的影响,节令的变化与农耕密切相关。古诗词作为文学的瑰宝,反映了各个节令与农耕文化的紧密联系。通过研究古代诗人的创作,我们可以从中看到节令的象征意义,以及与农耕、天文变化相关的传统习俗。这些传统习俗不仅在古代流行,也在现代得到了继承和发扬光大。

立春:万象更新的开始

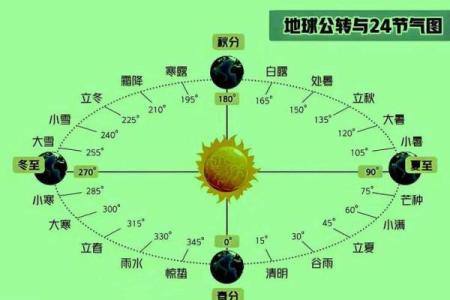

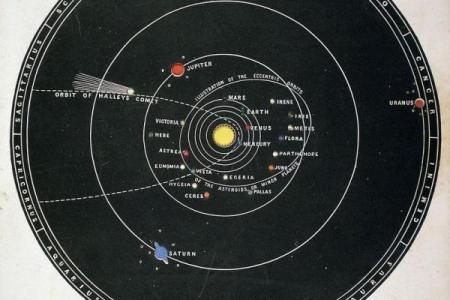

立春是二十四节气中的第一个节令,象征着春天的到来,万物复苏。古人认为立春是一年之初,具有重要的农耕意义。根据天文规律,立春标志着太阳到达黄经315度,开始照耀北半球。农民在此时开始忙碌,为新一年的播种做准备。诗人王安石在《元日》中写道:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”这首诗反映了立春节令的特色,表现出春风送暖、万象更新的景象。爆竹驱邪、屠苏酒的饮用,都是立春的传统习俗,意味着辞旧迎新、祈求安康。

立春的到来,通常伴随着丰富的民俗活动。南方地区有吃春饼的习惯,象征着迎接春天的到来;北方地区则多吃春卷,寓意着新一年的丰收。此外,立春时节人们还会进行“打春牛”活动,通过象征性地打春牛来祈愿丰收。这些活动不仅有着浓厚的农业气息,也体现了古代人们对自然规律的敬畏与顺应。

中秋:农耕文化的团圆象征

中秋节自古以来与农耕密切相关,特别是在收获季节。中秋节的月亮象征着丰收与团圆,古诗词中也频繁提到这一节令。唐代诗人杜甫在《月夜忆舍弟》中写道:“戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。”这句诗描绘了中秋月亮的明亮与温馨,也揭示了节令带来的乡愁与亲情。中秋不仅是赏月的时节,也是农民庆祝丰收的日子。在古代,农民在这一天会举行祭月活动,祈求来年五谷丰登。

从农耕角度来看,中秋节正是秋收季节的高峰,诗歌中的“月圆”往往与“丰收”联系在一起。农民在中秋节后,会开始储备粮食,以应对冬季的寒冷。中秋的饮食习惯也与农耕密不可分,月饼作为节令食品,象征着团圆与丰收。而在一些地区,还会有“吃团圆饭”的习俗,意味着全家团聚、共同庆祝丰收的成果。

节令与农耕文化的融合

在现代社会,尽管工业化进程日益加快,但节令与农耕文化的传统依然得以传承。尤其在农历新年和中秋节这两个节令,现代人依然保持着许多传统习俗。现代的农历新年不仅是家庭团聚的时刻,也是展示农业丰收成果的时机。在这个节令,人们会根据传统习惯,进行大扫除、贴春联、吃年夜饭等活动,象征着新一年的好运与丰收。

中秋节在现代社会仍然是一个重要的节日,特别是在都市化进程加速的背景下,赏月、吃月饼、团聚家庭成为了节令的主要活动。通过现代科技和通讯工具,人们即使身处异地,也能通过视频、电话等方式,与家人共享中秋的团圆之乐。

节令与农耕文化的融合,体现了中华传统文化的深厚底蕴。古人通过诗词歌赋传递节令的象征意义,现代人则通过不断创新,将这些传统习俗与现代生活方式结合,形成了独特的文化传承。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

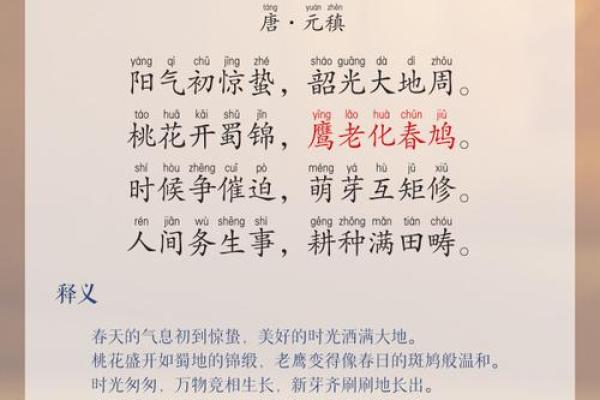

- 节气